- Details

- Revista

- Hits: 55166

Paulo Duarte

Doutorando na Université Catholique de Louvain e Investigador convidado na Cheng-chi University, Taipé

Tendo por fio condutor a questão “Pode a China ser considerada um ator ameaçador no século XXI?”, em ‘Metamorfoses no Poder: rumo à hegemonia do dragão? ’ analiso o caminho que este país tem vindo a percorrer, os seus objetivos, bem como as estratégias das quais se serve para os alcançar.1Passo a enumerar as conclusões resultantes da minha investigação. Creio que a China não deve ser considerada, atualmente, um ator ameaçador.2

Potência emergente, num mundo ‘uni-multipolar’, marcado por um equilíbrio incerto e perturbado, a China sabe que a potência das grandes nações nunca permanece constante. Tendendo, de acordo com certos autores, a querer contestar a organização hierárquica do sistema internacional e o lugar do(s) dominante(s), ela não dispõe, contudo, ainda dos meios necessários para a concretização das suas ambições. A esse nível, ela é, por conseguinte, ainda ‘frágil’, devendo recorrer à estratégia do ‘soft balancing’ que assenta numa combinação hábil entre a força das armas e a dos princípios. Trata-se, basicamente, de uma multiplicidade de instrumentos não militares que têm como principal objetivo ‘frustrar’ e atrasar as políticas unilaterais do hégémon. Com efeito, embora a China tenha ambições (apesar do seu low profile), não é, no entanto, ‘suicida’. Isto quer dizer que o Império do Meio não tem em vista o ‘choque frontal’ com a superpotência, porque tem consciência dos ensinamentos do passado: os que se opuseram à potência dominante viram, geralmente, as suas ambições fracassar.

A Estratégia chinesa do ‘Colar de Pérolas’.

A Estratégia chinesa do ‘Colar de Pérolas’.

Fonte: http://globalbalita.com/?s=china+string+of+pearls

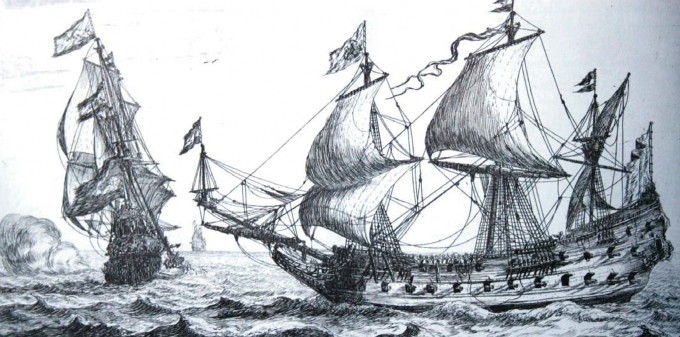

Mas, o facto de a China recorrer a métodos ‘mais suaves’, para não desafiar diretamente a hegemonia militar dos Estados Unidos, não significa, no entanto, que ela não suscite alguma apreensão junto dos seus rivais. Com efeito, os americanos, mas também os japoneses, os russos, os indianos, entre outros, vêem com apreensão a modernização do armamento da China, em especial a sua armada. O que espera Pequim do mar? O comportamento naval chinês neste novo século é estreitamente influenciado pelas teses do norte-americano Alfred Thayer Mahan. A China parece, com efeito, ter compreendido o que os Estados Unidos e outras potências marítimas sabiam já há muito tempo: o comércio subentende uma marinha mercante e uma marinha de guerra para a proteger, bem como pontos de apoio (abastecimento e reparação) nas vias marítimas. Do mesmo modo, Pequim apercebeu-se que uma potência que não compreende a importância dos oceanos é uma potência sem futuro. Neste sentido, a China está consciente que o seu futuro, em certa medida, está traçado nas águas. De outro modo, não poderíamos compreender por que é imperativo para Pequim proteger as linhas marítimas de comércio (a estratégia do ‘colar de pérolas’ é exemplo disso), mas também projetar a sua potência nos oceanos.

Taiwan é aí, evidentemente, uma questão essencial, devido à importância estratégica da ilha. No entanto, esta é basicamente apenas uma peça no puzzle de ilhas, ilhéus, arquipélagos e outras passagens marítimas cruciais, alvos da estratégia marítima chinesa. À medida que a China se tornar mais confiante em si própria, tenderá a investir numa estratégia de sea denial, afastando-se, por conseguinte, gradualmente, da simples defesa das costas chinesas para construir, a longo prazo, uma marinha capaz de operar em alto mar.

Para além do mar, a estratégia integral chinesa percorre também o seu caminho por terra. Na Ásia Central, por exemplo, Pequim está, fundamentalmente, preocupado com a estabilização da sua periferia, bem como com o desenvolvimento das suas províncias sem litoral, como o Xinjiang. A China procura diversificar as suas parcerias com os estados regionais, não só para fazer face a desafios de segurança (terrorismo, separatismo, entre outros), mas também para diversificar as suas fontes energéticas. Se, por um lado, ela não quer depender demasiado da Rússia, a nível energético, por outro, não procura desafiar este grande vizinho que desconfia, por seu lado, da atração de Pequim pelas repúblicas centro-asiáticas. A Organização de Cooperação de Xangai atesta, de resto, os limites de uma cooperação multilateral na Ásia Central. O caso da Rússia e da China é, naturalmente, elucidativo. Com efeito, se a primeira se interessa, sobretudo, pelas questões de segurança, a segunda privilegia, essencialmente, os assuntos económicos. A isto, devemos ainda acrescentar a ‘frustração’ de uma China que viu os seus parceiros russos e centro-asiáticos manifestarem, ‘mais depressa do que imaginava’, um apoio quase incondicional aos Estados Unidos, após os atentados do 11 de setembro. Mas se a relação sino-russa é marcada, simultaneamente, pela cooperação e pela suspeita, não é a única. Com efeito, com a Índia, as relações também são ambivalentes. Nova Deli desconfia das ambições da China no Oceano Índico (território exclusivo indiano), mas também na Ásia Central. E, além disso, um crescimento da interdependência sino-indiana ao nível da segurança regional, não significa, porém, que tenham sido realizados progressos substanciais nas relações entre os dois países. Na realidade, os seus diálogos limitam-se a simples trocas rotineiras de posições oficiais, em vez de explorar as opções com vista a uma cooperação prática.

O continente africano é uma outra peça essencial na estratégia integral chinesa. Mas, uma vez mais, a estratégia de Pequim suscita apreensão. Além da colaboração com ‘estadospária’, ou do monopólio em matéria de exploração de recursos energéticos – que causam a indignação dos ocidentais – acrescente-se, ainda, a perceção negativa que a presença chinesa cria em numerosos países africanos. Tal perceção explica-se, designadamente, pela negligência relativamente ao ambiente e à segurança no trabalho, mas também pelo impacto nefasto da concorrência chinesa no comércio local.

À semelhança da Ásia do Sul, o continente africano é, também ele, um ‘laboratório’ magnífico para testar os efeitos do soft power e do hard power chinês. Para além dos Institutos Confúcio, dos donativos e bolsas atribuídos, dos intercâmbios de estudantes, da formação dada aos militares africanos, da venda de material militar (só para citar alguns exemplos), a questão de Taiwan também aí está presente. Com efeito, o ‘modelo chinês’, embora se abstenha de submeter a sua parceria africana a qualquer ‘condicionalismo’ ou ‘imposição’ de normas democráticas (contrariamente aos estados ocidentais) face aos estadospária, conduz simultaneamente um jogo de sedução para isolar Taipé ou enfraquecer politicamente a candidatura da Índia e do Japão ao Conselho de Segurança das Nações Unidas (enquanto membros permanentes).

Seja como for, o debate sobre a ‘ameaça’ chinesa não se limita unicamente à análise da apreensão e/ou receios que a estratégia de Pequim (relativamente ao mar, a África e à Ásia Central) causa no Ocidente e em países como a Índia ou a Rússia. Com efeito, é necessário que nos debrucemos, igualmente, sobre as dificuldades internas da China no sentido de compreendermos se este país deve ou não ser entendido como ameaçador. A este respeito, constatamos que, do ponto de vista interno, a China é demasiado frágil para ameaçar seja quem for. Exceto a si própria. Evidentemente, o crescimento económico é fundamental para a afirmação do Império do Meio, mas não decisivo por si só. Este baseia-se ‘num desastre ambiental sem precedentes, nas tensões e perigos crescentes, cujo mais evidente está ligado à estabilidade social’. Também não podemos esquecer as falências do sistema de saúde, o desequilíbrio dos sexos, o envelhecimento progressivo da população e a criação de uma ‘sociedade de filhos únicos’, a diferença de rendimentos sempre crescente entre cidade e campo, as desigualdades educativas gritantes, as manifestações ligadas à corrupção, aos acidentes nas minas e nas indústrias…

Os Presidentes Obama e Xi Jinping.

Os Presidentes Obama e Xi Jinping.

Fonte: www.epochtimes.com.br/muitas-dificuldades-relacoes-eua-

china-dizem-especialistas/#.Vj6lbTgnyP8

Há ainda outros paradoxos ligados a uma economia de forte crescimento. Com efeito, a população continua a ser ‘relativamente’ pobre, sendo o nível de vida dos chineses bastante baixo quando comparado com o dos habitantes dos estados desenvolvidos. Quanto ao setor financeiro, apesar das reformas dos últimos anos, este continua pouco eficiente e inadaptado à sofisticação crescente da economia interna.3 Para além de todos estes fatores, o Partido Comunista chinês revela-se, segundo certos autores, ‘mais um obstáculo do que uma ajuda ao desenvolvimento contínuo da China’. Além disso, como vimos, ‘o Partido pode ter desempenhado um papel histórico importante, mas que cria, doravante, as condições da sua extinção’.

A nível militar, embora a China modernize as suas forças armadas, há, contudo, ainda um longo caminho a percorrer já que estas são (ainda) globalmente mal equipadas. O seu atraso tecnológico não as impede, no entanto, de encarar a hipótese de um conflito, a médio ou longo prazo, com os Estados Unidos. Pequim está, a este respeito, consciente que um Império em declínio económico, e que continua a ser muito potente a nível militar, constitui uma fonte de potencial conflito no futuro. Por sua vez, Washington considera a China, se não como uma ameaça à sua segurança, ou mesmo um inimigo, pelo menos como um risco potencial.

Impregnadas de um misto de paixão recíproca e de desconfiança mútua, as relações sino-americanas oscilam entre a cooperação e a rivalidade. Com efeito, embora a China se revele um parceiro indispensável para as questões da proliferação nuclear e do terrorismo, não deixa, todavia, de ser encarada em certos círculos políticos norte-americanos como um ‘strategic competitor’. Pequim contesta, por seu lado, a política de cerco que Washington conduz a seu respeito, de forma a circunscrever a potência chinesa. Ambígua, a atitude norte-americana face à China baseia-se num misto de prudência tática e de indeterminação estratégica. Certos autores criaram, além disso, o termo de ‘endigagement’, que traduz uma estratégia destinada a ‘isolar politicamente Pequim’, procurando, contudo, manter simultaneamente uma ‘parceria ativa no que concerne às questões económicas e comerciais’. Atuando nos ‘mesmos terrenos’ (nomeadamente em África e na Ásia), as duas potências querem garantir o seu acesso às matérias-primas, bem como controlar os ‘gestos do outro’. O futuro da sua relação, incluindo o risco de um conflito potencial, será determinado essencialmente pela maneira como Washington e Pequim fizerem face à sua competição económica, à questão de Taiwan, aos direitos do homem e à governança mundial. Mas, neste momento, os dois países não são nem ‘inimigos supremos’ nem ‘parceiros duradouros’.

Não obstante todas estas apreensões, rivalidades e desconfiança, ‘a ameaça chinesa’ é, por ora, reduzida, tendo em conta as razões apresentadas. Tal não quer dizer, contudo, que os chineses não lutem para reencontrar o caminho da ‘tentação imperial’, para voltarem a ser a ‘grande nação’ que foram no passado. Esta amálgama de ‘destino manifesto’, de ‘missão histórica’, de nacionalismo, de prestígio e nostalgia de um passado glorioso poderá, um dia, fazer da China uma superpotência. Como sublinha H. Christophe, “excetuando algum grande incidente, imprevisto ou um grave erro de estratégia por parte do Partido Comunista chinês, Pequim parece dispor de todas as vantagens em mão para o conseguir”.4 De facto, “as fraquezas de hoje serão, talvez, as forças de amanhã, sendo dificilmente concebível que um estado tão grande, territorial e demograficamente, não desempenhe um papel mais importante no futuro”.6 Nesse momento, ainda longínquo e incerto, não é de excluir que a China se torne, um dia, um ator ‘ameaçador’. Mas esta possibilidade não deve ser encarada como um fenómeno anormal. Pelo contrário, ela inscreve-se na dinâmica natural do ‘nascimento e declínio das grandes potências’, onde ora um ou vários estados dominarão, ora declinarão. Além disso, o comportamento da China parece inspirar-se largamente nos preceitos de Lao Tseu: “Não nos coloquemos adiante, mas não fiquemos para trás”, ou “o maior conquistador é o que sabe vencer sem batalha”.6

Breves considerações sobre Portugal e a Ásia Central

Algumas considerações a respeito dos horizontes das relações entre Portugal e os Estados da Ásia Central que resultam da minha pesquisa de campo.

Mapa da Ásia Central.

Mapa da Ásia Central.

Fonte: https://oretornodaasia.wordpress.com/2012/12/06/ portugal-

e-a-asia-central/central_asia2/

Desde a independência das Repúblicas centro-asiáticas que Portugal tem mantido relações bilaterais com estes países. Não dispondo de embaixadores residentes em cada um dos cinco Estados da região, é a embaixada de Portugal em Moscovo que está encarregada da missão diplomática portuguesa na região, à exceção do Turquemenistão, sendo os assuntos deste país acompanhados pela embaixada portuguesa em Ancara. Investigadores como Licínia Simão sublinham que “as relações entre Portugal e a Ásia Central são claramente insignificantes”.7 Embora estas tenham vindo a evoluir desde “meados da década de 2000”, importa sublinhar que “Portugal segue, no essencial, a tendência definida pela União Europeia e pelos seus Estados membros”, a qual se pauta por “um aumento da atenção política e das preocupações com a segurança”.8 Ao nível bilateral, a política externa portuguesa face à região tem evoluído para uma postura pragmática, guiada, fundamentalmente, pela “diplomacia económica” com o intuito de “angariar novos mercados e investimento, especialmente nas relações com o Cazaquistão”.9Segundo dados da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), o comércio bilateral entre Portugal e as Repúblicas centro-asiáticas é pouco significativo, sendo que a AICEP considera que o risco de investimento nos países da região é, geralmente, elevado - máximo no caso do Quirguistão (7 é o valor máximo e 1 o valor mínimo) – e mais baixo, mas, ainda assim, considerável, no caso do Cazaquistão (risco de 5).10 Das cinco Repúblicas centro-asiáticas, o Cazaquistão é o parceiro mais ativo no comércio bilateral (e com maior diversidade de produtos comercializados) com Portugal, muito embora este seja, para todos os efeitos, baixo, como referido.

Um outro especialista, José Félix Ribeiro (2012)11, questionado sobre a eventual importância da Ásia Central no quadro da diversificação energética portuguesa, é da opinião que “Portugal poderá, aparentemente, beneficiar de mais vantagem em explorar uma ligação mais Atlântica, em termos de geografia, e de posicionamento”. Este autor antevê que “a possível emergência dos Estados Unidos como exportador de gás natural”, num contexto em que “o Mediterrâneo e o Médio Oriente tenderão a entrar num período de grande convulsão”, confere, desse ponto de vista, a Portugal “mais vantagem em procurar a bacia Atlântica – desde a Noruega até sul – do que, propriamente, a Ásia Central”.12 Embora F. Ribeiro admita não ter conhecimento de uma qualquer ‘estratégia’ portuguesa para a Ásia Central – “exceto, talvez, por parte da Fundação Calouste Gulbenkian”, através da filial Partex-Oil and Gas Company, que é “um dos investimentos portugueses mais significativos na Ásia Central” –, Licínia Simão é, por sua vez, relativamente mais moderada no balanço. Para esta autora, “a diplomacia económica [portuguesa] carece de uma visão estratégica e de um apoio político de forma a produzir resultados significativos”.13 Daqui resulta – como foi possível, aliás, comprovar, na viagem que realizei, de 28 de setembro a 18 de outubro de 2012, ao Cazaquistão, Quirguistão e Tajiquistão – que Portugal é um ator (praticamente) ausente no terreno14, “quando comparado a outros Estados membros da União Europeia, como a Alemanha ou a França”, que têm sido “os principais defensores de uma intensificação das relações entre a União Europeia e a Ásia Central”.15 Inclusivamente, como refere, e bem, Licínia Simão, na comparação com países como Espanha, “geograficamente distantes da região”, as empresas portuguesas “têm ficado bastante aquém”, no que respeita à presença na Ásia Central.16

Deslocação do autor à Ásia Central. Fonte: Pesquisa realizada pelo autor (2011 e 2012) na Ásia Central.

Qual a razão para tal? Muito provavelmente, o tal peso estratégico da bacia atlântica para Portugal, como referi há pouco, ao citar o pensamento de José Manuel Félix Ribeiro, que é bem acolhido, não só ao nível empresarial como, também, pelo próprio Governo português, o qual tem priorizado as relações e investimentos com os países de língua portuguesa em detrimento da ‘remota’ Ásia Central. Numa carta endereçada ao Presidente da Fundação Calouste Gulbenkian, Dr. Artur Santos Silva, terminei a minha argumentação colocando, justamente, a tónica numa preocupação também cara a Licínia Simão e, presumo, que a muitos outros investigadores portugueses, que diz respeito ao facto de “o Governo Português priorizar sistematicamente as relações com outras áreas geográficas, como África”.17 Com efeito, numa ocasião em que tantos tendem a perceber o caminho para sul, para África, para o Brasil, em suma, para as antigas colónias portuguesas (como se pode constatar através da quantidade, eventualmente, excessiva, no meu entendimento, de bolseiros que se dedicam à investigação de temáticas afetas à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa), não tenho conhecimento de que haja um bolseiro, em Portugal, a focar a sua investigação na Ásia Central. Tal poderá vir a ser prejudicial, já que, ‘mais do mesmo’, é persistir em não vislumbrar outros horizontes. Ora, a Ásia Central é, atualmente, um cenário geopolítico e geoestratégico onde russos, chineses, americanos, e os próprios europeus (entre outros, uma Alemanha, uma França, uma Inglaterra, através das embaixadas que possuem na região) parecem já ter compreendido que o futuro também passa pelo oriente, neste caso, pela Ásia Central. Ignorar tais factos, implica, inevitavelmente, adiar o investimento e as oportunidades – que África e/ou o Brasil (por muito importantes que sejam do ponto de vista económico, político, cultural, estratégico, entre outros) não poderão, por si só, trazer –, visto que Portugal, bem como, em termos gerais, qualquer outro país consumidor de recursos energéticos necessita de diversificar rotas e abrir caminhos, como reconhece, aliás, José Félix Ribeiro et al (2011), no seu livro Uma Estratégia de Segurança Energética para o Século XXI em Portugal.18

Este é, pois, o momento, tornado, aliás, claro pelo Vice-Ministro Paulo Portas, que tanta importância tem atribuído à criação e/ou reforço de laços diplomáticos e económicos com países ricos em recursos energéticos, como é o caso dos Estados do Médio Oriente. Paralelamente a este impulso político-económico, não seria despropositado esboçar uma colaboração universitária com a região, de forma a dinamizar o intercâmbio de alunos e docentes, uma vez que, como sublinha Licínia Simão, “ao nível da sociedade civil, não existe uma cooperação (bem) delineada; o mesmo é verdade para o caso das universidades, as quais ainda se encontram numa fase muito incipiente de desenvolvimento de acordos de intercâmbio com a região, no quadro do Programa Tempus”.19

É, por conseguinte, fundamental condensar e canalizar recursos humanos, no que diz respeito aos investigadores que estudam as temáticas relacionadas com a região, promover conferências, com o intuito de contribuir para mitigar o desconhecimento face à mesma. Como pude testemunhar (no âmbito da viagem realizada ao Cazaquistão, Quirguistão e Tajiquistão), todos os institutos, universidades e investigadores por mim abordados na região manifestaram interesse em ser eventuais parceiros académicos de Portugal na criação de um centro de estudos sobre a Ásia Central, algo que já existe, contudo, em outros países europeus, mas não em Portugal.20Importa, também, aproveitar (melhor) as pontes institucionais disponíveis em Portugal. Refiro-me, por exemplo, à existência de um Alto Representante da Rede Aga Khan em Portugal, o Dr. Nazim Ahmad, que me recebeu atenciosamente aquando da preparação das duas deslocações aos países da região, e me colocou em contato com elementos da Rede Aga Khan no Tajiquistao e Quirguistão. Num momento em que existem, por exemplo, Institutos Confúcio, Cambridge School, Alliance Française, GoetheInstitut, entre outros, na região, não seria interessante Portugal apostar, à semelhança de outros países europeus, na promoção da língua portuguesa, através, por exemplo, da inauguração de Institutos Camões na região? Enquanto vetor da identidade e da cultura lusitana, a língua pode ser, com efeito, um bom instrumento para Portugal suscitar interesse e se dar, simultaneamente, a conhecer aos povos centro-asiáticos, num contexto em que muitos deles ponderarão, quiçá, emigrar para Portugal, ou para o Brasil, com vista à concretização do seu ‘sonho ocidental’. Importa, talvez, refletir se não estarão certas elites portuguesas, de forma redundante, a apostar num ‘excessivo’ desenvolvimento da lusofonia em países já lusófonos, num momento em que espanhóis, franceses, ingleses, alemães, entre outros europeus, procuram, a seu turno, promover a sua língua e cultura na Ásia Central. Não será tempo de Portugal procurar fazer o mesmo? Embora não duvide da importância da Ásia Central no quadro da estratégia energética da União Europeia, Félix Ribeiro questiona, porém, até que ponto esta é uma estratégia sólida, por um lado, “porque a Alemanha tem uma relação mais autónoma e bilateral com a Rússia”, e, por outro, porque se tem verificado um problema muito grande de decisão em torno do projeto Nabucco, sendo que “hoje aparecem outros sucedâneos para o corredor meridional”.21

Além disso, como nota este especialista, “a grande novidade é que Israel, Chipre e Grécia possuem um vastíssimo potencial de hidrocarbonetos no seu offshore, algo que há cerca de cinco anos ninguém sabia”.22 Outro fator que aumenta a relevância da Ásia Central para a União Europeia é o facto de esta não dispor de “capacidade militar”, sendo que, por este motivo, “não lhe convém depender excessivamente dos recursos energéticos do Golfo Pérsico”.23 Na prática, como explica F. Ribeiro, “uma relação estreita com o Golfo é uma relação subordinada aos Estados Unidos”, sendo que este especialista acredita ser do interesse da União Europeia “apostar na bacia do Cáspio para evitar quer o Golfo Pérsico, quer a Rússia”.24

Não quer dizer, porém, que, ao enveredar pelo caminho do Cáspio/Ásia Central, a União Europeia não enfrente “alguns riscos”, uma vez que para F. Ribeiro (2012), ela passaria a estar “em competição com a China, nomeadamente”.

Em conclusão, embora todas estas considerações geopolíticas sejam importantes, a geografia também o é, e, neste sentido, é de prever que, pelo menos a curto e médio prazo, a margem de contribuição de Portugal para um reforço das relações entre a União Europeia (e seus respetivos interesses energéticos, políticos e securitários) e a Ásia Central permaneça limitada. A menos que haja uma reflexão profunda acerca da promoção da lusofonia, para que esta não arrisque ser redundante, como alertei, e passe, ao invés, a considerar outras regiões que, até ao presente, não têm despertado o interesse económico e cultural português, então não se deverá esperar que a postura lusa face à remota Ásia Central evolua. Por outras palavras, enquanto Portugal estiver decidido a focar o seu olhar sistemática e fundamentalmente na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, e não ousar revisitar a essência do seu passado de conquistador de Novos Mundos, deixando para trás o ‘Velho do Restelo’ que não ousa partir por eventual receio e desconhecimento, então é de prever a continuidade do ‘português suave’, do português reativo, que não empreende, mas se limita a reagir, quase por necessidade, às iniciativas alheias.

- Uma breve nota de caráter metodológico. No âmbito da investigação subjacente à escrita da presente monografia foram efetuadas duas deslocações à Ásia Central, uma de 3 a 11 de setembro de 2011 ao Cazaquistão, a convite da Diretora do Suleimenov Institute, em Almaty, e a segunda deslocação de 28 de setembro a 18 de outubro de 2012 a dois outros países, além do Cazaquistão: Quirguistão e Tajiquistão (entre as principais cidades visitadas destaquemos Almaty, Bishkek, Naryn, Osh, Dushanbe). A planificação das duas deslocações à Ásia Central envolveu uma pesquisa exaustiva e morosa de universidades, especialistas, diplomatas, docentes, Organizações Não-Governamentais, tendo a Rede Aga Khan, entre muitos outros atores, fornecido um apoio considerável, não só ao nível da seleção de especialistas locais, como na facilitação de entrevistas à distância, por via telefónica, bem como ainda na visita aos vários polos da University of Central Asia (no Cazaquistão, Quirguistão e Tajiquistão). O meu estudo baseou-se num trabalho de pesquisa, ao nível bibliográfico, documental, mas também de campo, através da realização de entrevistas não só a docentes, como também a investigadores, políticos e embaixadores, entre outros, já que estes ajudam a compreender melhor o papel e interesses da China, bem como de outros atores no espaço centro-asiático. A pesquisa de campo foi efetuada, através de entrevistas realizadas não só em Portugal, mas também, e fundamentalmente, na Ásia Central a figuras-chave no âmbito da problemática estudada. Algumas dessas entrevistas foram realizadas por via telefónica para os Estados Unidos, França, entre outros países, e as restantes por entrevista presencial quer em Portugal, quer no âmbito das duas deslocações à Ásia Central. Contudo, alguns dos entrevistados na Ásia Central solicitaram o anonimato ou, em alguns casos, pediram para serem citados como especialistas locais.

- Evidentemente, a abordagem que utilizei é uma abordagem geral, a qual analisa o conjunto dos elementos (militares, económicos, políticos e culturais) dos quais uma potência (neste caso a China) se serve para proteger os interesses que considera vitais, assim como para se afirmar na cena internacional. No entanto, estou consciente que um bom número de aspetos não foi aqui estudado, não porque não sejam importantes, mas porque optei por examinar, sobretudo, aqueles que me parecem mais relevantes para a análise da ‘ameaça chinesa’.

- Acrescentemos, também, as deficiências da bolsa que viveu anos negros devido a uma enorme queda das cotações, a irregularidades de vária ordem, à falta de transparência e à ausência de uma gestão eficaz.

- Christophe, H. (2006). La Chine pourrait-elle devenir la prochaine superpuissance? Analyse de l’évolution d’un pays en plein essor selon les différents critères théoriques de “puissance”, Mons: Faculté de Sciences Sociales et Politiques, p. 8.

- Ibidem.

- Cit. por Karaljija, N. (2006). Le Rôle de la Chine depuis 1949: Puissance Régionale ou Hégémon ?, Louvain-la-Neuve : UCL, p. 3.

- Simão, L. (2012). “Portugal and Central Asia”, em EUCAM – Policy Brief, n.º 5, August, p. 1.

- Ibidem.

- Ibidem.

- AICEP Portugal Global (2013). Informação sobre comércio com as Repúblicas centro-asiáticas.

- Ribeiro, J. (2012). Entrevista Pessoal. Lisboa.

- Ibidem.

- Simão, L. Op. Cit., p. 1.

- Embora simbólico, a respeito da ausência portuguesa (ou, pelo menos, de cidadãos portugueses) na região, achei curioso, aquando da minha primeira ida (setembro de 2011) ao Cazaquistão, ter sido abraçado na rua, enquanto conversava ao telemóvel, em Almaty, por um estudante brasileiro. Visivelmente contente, o mesmo explicou-me que, desde que lá estava a estudar, acerca de seis meses, eu era a primeira pessoa a quem ele ouvira falar português.

- Simão, L. Op. Cit., p .1.

- Ibidem. A título de exemplo, no âmbito da preparação da minha primeira ida ao terreno centro-asiático (setembro de 2011), cheguei a telefonar para a sede da companhia REPSOL, em Espanha, com o objetivo de solicitar informações e eventual autorização, no sentido de poder entrevistar responsáveis locais desta companhia petrolífera espanhola no Cazaquistão. Optei por mencionar aqui este facto, aparentemente banal na preparação de uma viagem de investigação, mas que atesta simbolicamente a relevância que uma companhia petrolífera da vizinha Espanha confere à Ásia Central, contrariamente ao que se tem verificado, até ao presente, por exemplo, com a portuguesa GALP.

- Ibidem.

- Ribeiro, et al (2011), Uma Estratégia de Segurança Energética para o Século XXI em Portugal. Imprensa Nacional.

- Simão, L. Op. Cit., p.3.

- Destaque-se, por exemplo, o facto de alguns alunos da Osh State University me terem questionado (no final de uma breve exposição que realizei naquela universidade quirguize, e na qual eles haviam ficado interessados) sobre que medidas, em concreto, deveriam tomar para poderem vir estudar em Portugal. Trata-se de um mero exemplo, mas cujo simbolismo atesta a importância de se começar, na prática, a trabalhar para definir e elaborar programas de intercâmbio académico entre Portugal e as Repúblicas centro-asiáticas.

- Ribeiro, J. (2012). Op. Cit.

- Ibidem.

- Ibidem.

- Ibidem.

- Details

- Revista

- Hits: 80314

Beatriz Hernández

Centro de Estudos de Comunicação e Cultura

Universidade Católica Portuguesa

Introdução: a memória como força política

O clássico chinês Os Anais das Primaveras e dos Outonos (Chunqiu Linjing) conta a história do rei de Yue, Goujian (496-465 a.C.), quem, após ter sido derrotado na batalha do Monte Kuaiji (actual Shaoxing) pelo seu arqui-inimigo Fuchai (495-473 a.C.), rei de Wu, voltou passados 3 anos de cativeiro para o seu país, decidido a lembrar-se da humilhação causada à sua estirpe real pela derrota. Já no seu palácio, trocou a sua confortável cama por um monte de lenha e no teto das suas dependências pendurou uma vesícula biliar para que, ao levantar a cabeça batesse nela ou para quando bebesse ou comesse algo, a sua visão lhe despertasse um sabor amargo semelhante ao da derrota. Além disto, mandou construir uma cidade no Monte Kuaiji onde instalou a capital do seu reino, para jamais esquecer a sua vergonhosa mostra de debilidade, tal como narra Cohen (2003: 149).

O século XX começava na China de um modo semelhante ao autoimposto pelo rei Goujian: com um discurso que apelava a rememorar, a promover um sentimento patriótico de luta para ressarcir o dano causado e a não esquecer. A China, desejosa de ultrapassar a afronta causada por potências ocidentais após as Guerras do Ópio (1839-1842 e 1856-1860), tinha que olhar para trás e reflexionar sobre o que tinha acontecido, tinha que apelar à memória e refletir para voltar a ser a nação que um dia foi. Não se podia passar por alto o facto de o reino de Yue ter acabado por derrotar o de Wu como revanche, passados 20 anos após a inesquecível derrota.

Neste ensaio pretendemos abordar a atitude dos chineses em relação ao passado de modo a delinear – grosso modo – de que forma foi preservado e de que forma este mesmo passado atuou sobre o presente em diferentes épocas, especialmente a mais recente e ainda latente “dinastia” maoísta e o seu legado. Neste período, onde história e realidade estiveram fortemente influenciadas pela ideologia ditada pelo líder, recordar implicava recorrer ao bloco de cera que Sócrates afirmava existir nas nossas almas – como detalha Capeloa Gil (2011). Este tinha sido oferecido como presente pela mãe das Musas, Mnemósine (Memória), e é nele onde ficam imprimidos pensamentos e percepções. O que esteja lá anotado poderá ser rasurado, mas nunca apagado definitivamente, pelo que o modo como lidamos com este registo condiciona o presente.

Mas o que será que acontece quando o que é anotado nesse bloco de cera consiste num argumento manipulado, construído e orquestrado pelo poder e imposto massivamente numa sociedade quase de laboratório? Poderão esses ditados ser considerados memória ou serão simplesmente sobrepostos sobre as lembranças pessoais próprias? Terá este um sentimento partilhado a modo durckheimniano pelo grosso de uma sociedade sem individualismos? Ou será antes uma memória baseada no narcisismo das pequenas diferenças? Serve a memória como um implacável lembrete de algo que se preferiria esquecer ou algo que se luta por recordar? Em que medida o silêncio fala entre quem cala, acumula potência e protege as lembranças? Como sobrevivem na China os heróis e os mitos históricos?

Memórias sobre o passado revolucionário da China experimentaram, segundo Olick et al. (2001), o boom das lembranças políticas e culturais, sobre tudo a partir da década dos 90 e os primeiros anos do 2000. Batizado como “Febre Mao”, este boom voltou como uma moda às ruas do país, algo que não deixou de surpreender no Ocidente. Por um lado, séries de televisão, documentários e músicas. Por outro, telefones com carcaças decoradas com imagens dos pósteres de propaganda maoísta, objetos de merchandising nas feiras de antiguidades e até restaurantes e experiências culinárias com “menus revolucionários” que imitam os servidos nas alturas de grandes carências... Em resumo: no decorrer de uma suposta era de reforma pós-revolucionária, o que encontramos parece ser um exercício de memória revolucionária, como constatam Lee e Yang (2007).

Estas questões surgem igualmente derivadas da imagem enigmática, às vezes complicada e no limite bizarra, sobre este país que é frequentemente partilhada no Ocidente. Se os chineses não deixam de nos surpreender por começarem a construir as casas pelo telhado, quando escolhem o branco como símbolo de luto e perda, ou quando apertam a sua própria mão para cumprimentar alguém, será que no campo dos passados, dos presentes e dos futuros os seus usos e procedimentos são, pelo contrário, partilhados connosco?

História, Memória e legado cultural

É verdade que na China se sente por todo lado a presença do passado, transborda nos cantos mais imprevistos e impregna basicamente quase tudo – basta apontar que hoje em dia a sua escrita mantém-se praticamente imutável relativamente à forma como foi criada há mais de dois mil anos. Mas, curiosamente, este passado permanece inapreensível, fisicamente ausente da paisagem chinesa e parece antes ficar encalhado no reduto mais pessoal e íntimo da sociedade. Como Leys (2005: 13) anota, o que surpreende o visitante na China é a “monumental ausência do passado”, circunscrito a um número de conjuntos célebres que restam do que a China foi. Assim, continuando com a leitura do mesmo autor, mais que habitar as pedras em ruínas – como é típico a Ocidente – “na China o passado habita os homens. Este passado é ao mesmo tempo espiritualmente ativo e fisicamente invisível”. Todavia, essa “estranha nudez da paisagem monumental chinesa” não pode ser inteiramente atribuída ao caos iconoclasta da era maoísta ou ao pesadelo destrutivo da Revolução Cultural, mas talvez encontre argumentos que a expliquem no peculiar modo do país lidar com certas etapas constrangedoras da sua história.

Obra do artista Zhang Xiaogang intitulada "Bloodline: Big Family No.3"

Obra do artista Zhang Xiaogang intitulada "Bloodline: Big Family No.3"

vendida por 12.1 milhões de dólares através da Sotheby's Hong Kong.

A China é, entre as mais antigas civilizações do nosso planeta, a única cuja continuidade nunca foi interrompida e ainda continua viva. Paradoxalmente – como assinala Leys (2005: 11) – “o respeito pelos valores espirituais e morais dos Antigos parece ter-se combinado quase sempre com uma indiferença e uma curiosa negligência em relação à herança cultural do passado”. Daí talvez essa febre quase herege e indolente pelas expressões materiais da sua cultura; daí talvez também o simples facto de os materiais e métodos utilizados para erigir monumentos na antiguidade não se esforçarem em desafiar o agressivo passar do tempo, mas sim claudicarem e concederem a vitória à erosão dos séculos, ao utilizarem-se madeiras ou argilas de entrada perecíveis e ao depositar a eternidade, não na obra, mas sim no arquiteto. Segundo o mesmo autor (ibid., 22), poderíamos até questionar:

“(...) se não existirá uma certa relação entre o inesgotável génio criador de que a civilização chinesa deu provas ao longo dos tempos e o fenómeno periódico da tábua rasa que impediu essa cultura de sufocar sob o peso dos tesouros acumulados pelos séculos. À semelhança dos indivíduos, também as civilizações têm provavelmente a necessidade de uma certa margem de esquecimento criador. Um excesso de recordações pode provocar uma forma de inibição; uma memória infalível e total pode constituir uma maldição (...)”

Empregados do restaurante Red Classic no distrito de Chaoyan

Empregados do restaurante Red Classic no distrito de Chaoyan

(Pequim) vestidos de Guardas Vermelhos durante um espetáculo.

(© China Daily/Asia News Network)

Esta sobrecarga mental e decadência neurológica que afectam a memória individual põe em risco a memória colectiva não só pelo desaparecimento de gerações que foram testemunhas, mas também por políticas de negação que o poder de turno acaba por impor perante a impossibilidade de distribuir responsabilidades de um modo conciliador e firme (Olick et al. 2011). Se olharmos para a historiografia clássica chinesa – seguindo a leitura que WeigelinSchwiedrzik (2006) faz dum texto de Jan Assmann – compreendemos que esta se caracterizava por produzir uma master narrative empenhada em preencher os espaços entre umas dinastias e outras de forma que conseguisse legitimar a mudança de regime, justificasse a queda da casa imperial anterior, ao tempo que contribuísse para a persistência e sobrevivência do Império sob o novo poder estabelecido. É a conhecida mudança cíclica dentro da tradição que servia para começar o mesmo de um outro modo; na realidade, nova dinastia, mas dinastia na mesma.

Este desejo de “partir do zero” – que começa a debilitar-se com a queda da última dinastia imperial e a proclamação da Primeira República em 1912 – parece não se aplicar ao período maoísta, quando o slogan “use the past to serve the present” (Gu wei jin yong) condicionou o modo de olhar para o passado e concedeu um forte valor à memória histórica, focada nos lamentos do “Século de Humilhações”. Mao, familiarizado com o uso político de datas e vexações passadas que o próprio Guomindang tinha cultivado previamente, confiou no ritual da lembraça. Superando o próprio Jiang Jieshi (Chiang Kaishek), o Grande Timoneiro activou uma espiral de substituição de inimigos que amplificava e prolongava o medo, o ódio e o venenoso rancor dos “Cem Anos de Humilhações”. Não se podia esquecer.

Tal como afirma Cohen (2003: 131143), o estabelecimento da RPCh, antes de ser um momento de ruptura e revolução radical, inaugurava um período de revoluções em diferentes áreas, ao tempo que mantinha “continuidades significativas, ressonâncias e pontos de corres-pondência com aspectos da vida chinesa prévios a 1949”. O povo chinês devia conservar essa febre moral revolucionária – principalmente no meio de grandes dificuldades – para perseguir uma vitória que ressarcisse à nação e a situasse no eixo central que um dia tinha ocupado.

A reescrita do passado levada a cabo pela historiografia do PCCh é considerada – valendo-nos da afirmação de Harrison (cfr. Wang, 2008: 784) – “como a maior tentativa massiva de reeducação ideológica na história da humanidade”. Gries (ibid.: 788) completa este pensamento acrescentando que é certamente inquestionável que “na China o passado vive no presente como em nenhum outro país”. Neste período, escrever sobre história foi reescrever os “textos sagrados” como denomina Weigelin-Schwiedrzik (2006), editados e publicados sob o rótulo de Obras seletas do pensamento de Mao e emolduradas pelo Comité Central do PCCh através da resolução “On Some Historical Questions”, emitida pouco depois do VII Congresso do Partido celebrado em 1945.

Deste modo as diferenças que estabelece Assmann (2003: 154-177) entre “cultural memory” – textos sagrados que narram as origens liminares da sociedade e do sistema político que impera – e “communicative memory” – memória dos últimos cem anos e que costuma interligar três gerações numa mesma sociedade – esbatem-se e cria-se uma master narrative promulgada numa sociedade que é compelida a sonhar com a nação que já foi. Mas este era um passado selecionado e crivado pelos líderes e o Partido. No conjunto, essa fantasia foi o sonho de uma sociedade afastada da realidade interna e externa, e portanto de si mesma.

Se tomarmos a distinção que Kluge (cfr. Schmidt-Glintzer, 2005: 141) faz da percepção da realidade que alimenta a memória – segundo a qual temos, de uma parte, a experiência do mais próximo ou imediato passado e, de outra, os verdadeiros acontecimentos históricos mais recentes – vemos que na época maoísta ambos foram adulterados através do controlo total e da propaganda ubíqua. O que Mao alcançou, construindo seletivamente o passado, “escolhendo os traumas” e “escolhendo as glórias” foi amoldar o seu presente e, assim, condicionar irreparavelmente o futuro. Como descreve Billeter (2000: 17), “a China enquanto sonhava com o seu passado, acabou convertendo-se num país sem memória”.

Contudo, se tivéssemos de escolher um traço que caracterizasse, numa única palavra, o tratamento da memória e da história durante os 27 anos de reinado maoísta, o mais acertado seria o da ambiguidade. Sirvam estas palavras de Sayles (cfr. Landsberger, 1994: xviii) para delinear um esboço rápido desta época:

“The Revolution aims to set us free but must imprison many. The Revolution exists to spread power among the people, but first must centralize it. The Revolution must protect true freedom of speech with censorship. The Revolution strives to create a New Man but is guided by the Old ones. Within the Revolution, the individual must surrender himself to the will of the Masses, though that will is interpreted by a handfull of individuals. The Revolution promises change, but first must create order.”

A revolução queria derrotar o inimigo imperialista, mas o regime maoísta decidiu ele próprio – segundo observa Leys (2006: 136) – “de um modo provocatório, reivindicar-se explicitamente como uma tirania antiga, proclamando-se herdeiro político do primeiro unificador imperial”: o Imperador Amarelo Qin Shi Huan (259-210 a.C.). A revolução criticou os clássicos e lançou uma campanha de denúncia de Confúcio, mas - conforme Sierra de la Calle (2001) - o que se pretendia era substituir o espírito deste pensador e imitar os seus 25 séculos de permanência entre o povo chinês, apagando tudo quanto tinha escrito e redigindo no seu lugar uma outra doutrina (as vezes até curiosamente semelhante) que seduzisse as gerações mais novas. O resultado: a memória do povo ficou congelada e anestesiada. Apoderando-se de “apenas uns centímetros cúbicos dentro da cabeça” (Gleckner, 1956: 96), erigiu-se uma sociedade submissa às expensas de uma lavagem cerebral e de uma repetição constante de palavras de ordem publicitadas pelo Partido. Mensagens essas que minimizavam o raciocínio e propagavam um sentimento de conformidade política; mensagens salmodiadas até a saciedade através das quais se ocultava e eliminava a verdade objetiva. Seguindo este libreto, Mao e o PCCh governaram valendo-se da mais pura coerção e com isso conseguiram reforçar a sua legitimidade transformando as mentes, processo este que Schell descreveu de um modo brilhante no 11 de Julho de 2007 durante a conferência “There You Go Again: Orwell Comes to America: Propaganda Then and Now: What Orwell Did and Didn't Know” (disponível em http://www.nypl.org/live/multimedia/orwell).

Na opinião deste especialista, durante o maoísmo, o indivíduo não era compelido apenas a perseguir o desvio ideológico do inimigo e a denunciá-lo. Também conquistou o poder para fazer que esse mesmo indivíduo identificasse em si próprio esse erro de conduta, verificando as suas ações (portanto ativando a sua memória mais recente) e esforçando-se por encontrar em quaisquer delas o delito. Uma vez (auto)localizada a falta, devia (auto)corrigi-la por meio da (auto)crítica. Efetivamente: era preciso não esquecer. Note-se que este poder de domínio da memória e o apelo a não esquecer controlava tanto as faculdades neurológicas de reter e recordar o passado como a capacidade de fixar e decorar condutas positivas para futuras ações. A propaganda ficava encarregue de teledirigir quotidianamente a atividade cerebral da sociedade com lemas como “renmin chunzhong you wuxian de chuangzaoli” (o povo tem poderes criativos ilimitados) impresso em bilhetes de autocarro da época; “tigao jingti baowei zuguo” (aumente a vigilância para defender a Mãe Pátria) nos envelopes; “niannian bu wang jieji douzheng” (nunca esquecer a luta de classes) gravado num espelho de mesa; “da li zhiyuan nongye” (apoie agricultura em grande escala) nos pacotes de tabaco. Todos estes exemplos aparecem recolhidos em Gao (2008: 2).

Como ser herói e sobreviver na memória da China

Lu Xun, considerado o maior escritor da China moderna, observou – segundo resume Leys (2005: 247) – “que sempre que um génio original se manifesta neste mundo, as pessoas esforçam-se logo por se desembaraçar dele”. Podem optar pelo método da supressão o que faz com que o personagem, “isolada e rodeada por um muro de silêncio e enterrada viva” acabe por ser apagada da memória. Se ainda assim esta manobra não surtir o efeito desejado, continua o autor, “passase ao mais radical e mais temível método: a glorificação. Posto isto, a vítima é içada sobre um pedestal, incensada e endeusada”. Contudo, poderíamos acrescentar outros meios que permitem a obliteração de génios originais, consequência da própria ambiguidade e contrassentido que parecem presidir algumas etapas históricas na China – especialmente durante o período maoísta – das quais já Lu Xun não seria testemunha.

Assim, um terceiro meio seria semelhante ao processo de glorificação-supressão-reabilitação, vivido na pele de líderes como Deng Xiaoping ou pensadores como Confúcio. Outros mitos e heróis do passado ressuscitaram de forma contraditória, como o general wokou Zheng Chenggong (1624-1662) convertido em metonímia da luta maoísta contra o imperialismo apesar da sua biografia estar carregada de argumentos que o situavam nas antípodas do panteón comunista. Não importava que tivesse defendido a causa de um imperador de épocas feudais, nem que tivesse sido educado segundo os preceitos confucionistas, nem que o seu pai fosse um mercador enriquecido pela piratearia ou que a sua mãe fosse japonesa. Estes detalhes foram ignorados na hagiografia popular da RPCh. Com a Revolução Cultural até os heróis nacionais do passado tiveram que procurar refúgio (acusações contra Shi Kefa por atacar aos camponeses; críticas ao Hai Rui por trair o malvado imperador Jiajing (1521-1567). Zheng Chenggong ao menos sobreviveu e a sua imagem espera intacta ainda hoje que os mitos históricos sejam novamente invocados em nome da defesa nacional. Conseguirá fazer que o auspício de Chang Huan-yen (1620-1664) “hope that for a thousand autumns men will tell of this” permaneça em vigor?

Se fizermos um percurso sobre a avaliação que do próprio Mao se fez, observaremos que ele, em vida, experimentou etapas de glorificação – “supressão” – “reabilitação”. Utilizamos as aspas na fase da supressão porque, embora ele se tivesse afastado do poder após o fracasso da campanha do Grande Salto em Frente durante 1958-1960, fê-lo como estratégia para preparar o seu retorno em força, o que aconteceu em 1966 com a sua planificada Revolução Cultural.

Após a sua morte, o processo foi semelhante, sendo que começou também com a glorificação e seguida de uma supressão, neste caso, imposta pelo juízo histórico, embora não fosse total, firme nem radical. O PCCh preferiu antes optar pela ambiguidade e resolveu o dilema de valorizar o papel de Mao na história estipulando a fórmula algébrica do 30-70. Isto é: a sua contribuição para a revolução foi 70% positiva e 30% errada. A reabilitação, como veremos, chegou só com a “Mao craze” dos anos 90.

A memória do maoísmo sem Mao

A morte de Mao a 9 de Setembro de 1976 – preconizada, não sem ironia, com dois dos tradicionais sinais anunciadores do fim de uma dinastia: um tremor de terra e um eclipse de sol – obrigou o seu sucessor Hua Guofeng a levar a cabo uma manobra delicada: ao mesmo tempo que desmantelava e neutralizava a herança e a memória mao-ísta, teve de se reivindicar como fiel discípulo de Mao, numa acrobacia intelectual na qual também acabou por embarcar a sociedade em pleno. A China – que tinha sido ferreamente telecomandada – continuou a ser dirigida para ultrapassar ou encaixar a perda do seu líder à força de resoluções oficiais. Num país onde mudança e tradição sempre foram forças paralelas, não se podia apagar os registos do bloco de cera socrático, ainda menos num grupo que incorporava a representação mental de um evento traumático na sua identidade. Seguindo a leitura de Volkan (cfr. Wang, 2008: 785), uma geração que passa por esse género de vivências desencadeia irremediavelmente “a transmissão inter-geracional de dita inimizade histórica”. Como olhar para o passado após Mao? Que manter na memória mais vivamente e como armazená-lo?

Temos também de sublinhar a especial dimensão do trauma com o qual a sociedade chinesa ficou marcada. Segundo Eyerman (cfr. Weigelin-Schwiedrzik, 2009: 99): “As opposed to psychological or physical trauma, which involves a wound and the experience of great emotional anguish by an individual, cultural trauma refers to a dramatic loss of identity and meaning, a tear in the social fabric, affecting a group of people that has achieved some degree of cohesion.”

Tendo em conta que a experiência traumática da China se encontra sob a categoria de trauma coletivo e cultural, resultava crucial a abertura de um debate público que cicatrizasse as feridas dos sobreviventes e que promovesse uma narrativa que destraumatizasse o evento para as gerações posteriores. Definitivamente, tal como Fareed Zakaria sentenciou em 2005 na revista Newsweek: “para enfrentar com confiança o futuro, a China deve ser capaz de enfrentar o seu passado com sinceridade”. Todavia, a partir de 1976 a memória na China parece ancorada na obsessão da Revolução Cultural que ainda está por resolver. Embora a nação tivesse experimentado outra série de calamidades como a Guerra da Coreia (1954-1959) ou o Grande Salto em Frente, os anos entre 1966 e 1976 monopolizaram as reminiscências, isso sim: desde que se seguisse o princípio condutor definido oficialmente. Segundo este guião, espalhava-se a ideia da vitimização universal e acusava-se abertamente ao Gangue dos Quatro – grupo formado por Jiang Qing (esposa de Mao), Zhang Chunqiao, Wang Hongwen e Yao Wenyuan, membros do PCCh – como autor e responsável absoluto por deturpar e corromper o pensamento de Mao bem como por propagar o tão temido caos (luan) durante a Revolução Cultural. Deste modo, promovia-se uma resolução totalmente neutral e cirúrgica para enfrentar o passado. A debilidade do PCCh e de Hua Guofeng não permitia, possivelmente, uma solução melhor.

Talvez esta debilidade – que não permitiu ao poder nem criar uma amnésia nem impor a sua versão memory frame – explique o motivo pelo qual o próprio partido tenha mudado de estratégia de análise em várias ocasiões e tenha abandonado o argumento inicial, anteriormente explicado, para assumir a “total negação da Revolução Cultural” e até mesmo a culpabilização universal. Mas também pode ser que a profundidade da marca que estes eventos deixaram na memória tivesse forçado esta viragem na interpretação entre as gerações submetidas a uma traumatização secundária. Pode ser que igualmente venha exigir nas gerações futuras uma constante reinterpretação, mesmo que o evento em questão pareça ter encontrado o seu espaço na continuidade da história, na memória das pessoas e na sua identidade.

Figure 1. Wang Jingsong, Taking a Picture in Front of the Gate of

Figure 1. Wang Jingsong, Taking a Picture in Front of the Gate of

Heavenly Peace. Óleo e tela, 125 x 185 cm, 1992.

(© http://dev.artspeakchina.org)

O que é um facto é que quanto mais se desobedecia à ordem dos antigos atenienses no século V a.C. comandavam para “não recordar sofrimentos” (mé mnesikakeìn) – Passerini (2003, 243) – e, consequentemente, quanto mais a sociedade mostrava o seu desejo de vingança contra o Gangue dos Quatro, mais se debilitava a imagem de Hua Guofeng e mais ganhava a de Deng Xiaoping. A enfâse que estes dois líderes colocaram no desenvolvimento económico com a campanha das Quatro Modernizações serviu, com o tempo, de chamariz social para ir regulando a intensidade das recordações. A China entra na década dos 90 surpreendentemente virada – aos olhos dos ocidentais – para a reabilitação da figura de Mao e à beira de uma nova adoração icónica sem limites. Chegava a “Mao craze”, com o ressurgir da figura do Grande Timoneiro embebido paradoxalmente numa aura consumista, de todo apelativa, mas que pouco tinha a ver com o contexto histórico. Começava assim uma fase de simulação nos termos que Baudrillard descreve: as referências ao passado esbatem-se e o ícone ressuscita num sistema artificial de signos que não se constroem nem por imitação, nem duplicação nem sequer com o intuito de parodiar (Baudrillard, 1994: 2). A memória de Mao já não instigava o fervor revolucionário nem os valores socialistas de décadas anteriores: o significante separou-se do seu significado. Neste ponto, gostaríamos de invocar a opinião de Schell (1995: 282):

“The truth was that Mao was being reborn not because ‘the masses’ wanted another episode of permanent revolution, but because they were beginning to treat Mao as part of a pop-culture fad with little more ideological seriousness than crazes for hulha-hoops, Silly Putty, or bubble-gum cards.”

Carcaças de telemóvel inspiradas nos pósteres de

Carcaças de telemóvel inspiradas nos pósteres de

Propaganda Maoísta. (http://www.zazzle.com)

O resultado desta viragem materializou-se em obras como a do pintor Wang Jingsong titulada Taking a Picture in Front of the Gate of Heavenly Peace, na qual desmonta e desconstrói símbolos de grande peso histórico para a China como é a Praça de Tiananmen, a porta da Cidade Proibida e o sempiterno retrato do Presidente Mao a olhar como um espectro vigilante o destino da nação. Uma nação que já não está composta pelo triunvirato de forças do passado (camponeses-soldados-trabalhadores), mas sim por cidadãos cosmopolitas a posar perante o quadro que simplesmente se adivinha no fundo privado do poder de observação. Eis o toque final desta encenação: o detalhe das telhas douradas da Gate of Heavenly Pace representadas como filtros de cigarros importados, sinal quiçá da aceitação dos costumes capitalistas.

Qual o futuro de tanta memória?

O processo de sarar um trauma não passa pela busca da verdade histórica no sentido menos complexo – se é que existe – desta expressão. É antes um percurso de construção no qual as pessoas tentam seguir um caminho que lhes permita lidar com a dor e a memória, caminho este preferivelmente partilhado pela maioria da sociedade.

Este tipo de verdade aquiesce, portanto, com a necessidade de um presente no qual se tracem planos para o futuro. Se essa verdade e a forma como se lida com a memória não garantem a possibilidade de um presente, não poderá ser válida e será preciso reformulá-la. É por isto que, dentro da memória comunicativa, os traumas não superados continuam a apresentar novas respostas a velhas questões.

Hoje em dia assistimos a um modo de tratamento da memória sobre os Dez Anos de Caos no qual é evidente o protagonismo da geração dos Guardas Vermelhos. Este protagonismo articula o desejo de falar e contar a sua história em primeira pessoa. Mas estas presenças não escondem as grandes ausências: os conhecidos velhos cargos ou lao ganbu permanecem em silêncio – segundo conta Weigelin-Schwiedrzik (2009) – não importa se foram vítimas ou se foram perpetradores. Esse silêncio ou desejo de esquecer gera igualmente uma forma de memória traumática nascida como engrama neuromuscular e deve portanto ser considerada como signo de traumatização.

Comoções causadas por desastres naturais causam igualmente um efeito devastador na sociedade, mas na maior parte dos casos são abordadas como um terrível golpe do destino e por isto com respostas que só os deuses ou a religião poderiam explicar. Desastres perpetrados por uma mão humana deixam ao descoberto a nossa própria imperfeição e atacam muitas vezes ideais expondo frustrações, remorsos e procura de culpados. É aqui onde reside a dificuldade de fechar feridas e o motivo pelo qual este é um processo lancinante e duradouro.

A China, hoje em dia, continua a lembrar, de diferentes formas e manifestando-se ou ocultando-se de diversos modos. Todavia, a História continua a ser o único meio para o efeito (o passado não habita as pedras e sim os indivíduos), embora o processo de negociar o guilt management – defendido por Thomas Elsaesser como linha de partida para estabelecer responsabilidades e caminhar para a reconciliação – ainda está em aberto. As memórias estão muito fragmentadas e isso também coloca em risco o modo como as novas gerações aprendem, em segunda mão, a lembrar o passado. É urgente o esforço para reunir, organizar e avaliar materiais, tal como sugere Olick et al. (2011). Assim poderá avançar-se na construção dos “social memory studies” que completem os mais históricos “collective memory studies” e que permaneçam abertos a novos fenómenos da memória e futuras manifestações do recordar. Utilizando palavras de Lenine sobre as possibilidades dialécticas que se podem encontrar do património histórico, Chen (1994) aponta para a necessidade de incluir na análise de qualquer cultura – seja oriental ou ocidental – tanto a versão positiva como a negativa e evitar promover um discurso dominante nos termos foucaultianos. Só deste modo o resultado será “dialéctico e portanto convincente”. Olhar para “o que foi” proporciona uma economia moral referencial para avaliar, perceber e aceitar o presente. As memórias podem forjar sentimentos de solidariedade ou de injustiça ao mesmo tempo que contribuem para a mobilização, e tudo porque “desnaturalizam ou conferem historicidade à ordem social em vigor, solidificando a visão moral de que as coisas foram, devem ser e podem ser diferentes” (Lee e Yang, 2007: 7). Mas é necessário evitar hegemonias que desvirtuem o equilíbrio e só mostrem uma face da moeda.

A China terá pela frente o desafio de estudar o mecanismo de toda a maquinaria da memória: que tipo de narrativas é que continua a produzir, quem é quem as produz, com que objectivos e através de que meios... Não podemos perder de vista a evidência de que neste país a política adquire formas culturais do mesmo modo que produtos culturais incorporam significados e consequências políticas. Ali continua a imperar o poder da memória e a memória do poder. Mas esse poder e essa memória devem superar interesses partidários e tornar-se em forças integradoras e, deste modo, inaugurar tempos nos quais passe a ser certa esta afirmação recolhida por Olick et al. (2001, 37):

“Doing justice to the reality of history is not a matter of noting the way in which the past provides background to the present; it is a matter of treating what people do in the present as a struggle to create a future out of the past, of seeing that the past is not just the womb of the present but the only raw material out of which the present can be constructed.”

As vezes, como afirmava Valéry, acontece que o futuro é a causa do passado (cfr. Barthes, 2009: 215).

Conclusões

Recordar é um processo constante e obstinado e até curiosamente inconsciente, tal como o respirar. Fisicamente cada parte do nosso corpo é produto e armazena códigos herdados e hereditários. Neurologicamente, criamos ou sobre-escrevemos inevitavelmente outras memórias até quando queremos esquecer ou cancelar o passado. Nem sequer quando estamos a procura de algo que tenhamos esquecido deixamos de lembrar (mesmo que seja apenas parcialmente). É a autopoiesis do recordar...

Escultura situada num dos

Escultura situada num dos

acessos do popular recinto

artístico “798” em Pequim.

(©BPH)

Na atualidade o viajante curioso que percorra a China e faça uma revista dos monumentos das principais cidades, reparará que só há um memorial de vítimas por conflito armado nos 9,6 milhões de quilómetros quadrados do território. Está situado na província de Sichuam (no Sudoeste), cuja capital Chengdu foi curiosamente sede do governo nacionalista. De facto, trinta e seis anos após o fim oficial da Revolução Cultural, não há monumento público específico onde render homenagem às vitimas desses dez anos, não há um dia para comemoração.

O que ainda proliferam são discursos fragmentados que mostram que as pessoas não estão preparadas para ouvir os testemunhos que não sejam os próprios. Também continua a existir muito silêncio e muitas ausências que não são esquecimento. Parece que impera um lapsus memoriae de inibição à escala social causado pela ambiguidade na avaliação do bem e do mal, pela impossibilidade de definir quem é vítima e quem é perpetrador, e pelo impedimento de poder recordar sem tabus de um modo integrador e não agressivo com o resto da sociedade.

A memória é um processo baseado numa auto-reflexão e numa introspecção pessoal. Abrir o caminho da empatia poderia ser um modo de fomentar a reconciliação das múltiplas versões que coexistem hoje em dia de alguns acontecimentos, como por exemplo da Revolução Cultural ou do Grande Salto em frente. Reconstruindo com claridade – através de um debate que será doloroso e pungente – os valores morais do bem e do mal, da culpa e da responsabilidade, da vítima e do perpetrador, pode ser que o peso da memória passe a ser suportável. Só este guilt management ajudará a descarregar o fardo que oprime – mesmo que seja de um modo inconsciente – ao indivíduo. Fomentar estas dinâmicas inclusivas da memória abriria, assim, um novo modo de lembrar e dialogar para construir um desejado mas sempre complexo espaço da reconciliação.

Bibliografia

- Assmann, J. (2003), “Cultural Memory: Script, Recollection, and Political Identity in Early Civilizations”. Historiography East and West. 1, pp.154-177.

- Barthes, Roland (2009), Lo obvio y lo obtuso: imágenes, gestos, voces. Barcelona: Paidós.

- Billeter, Jean-François (2000), “Chine trois fois muette: de la place de la Chine dans le monde d'aujourd'hui”. Genève: Institut universitaire d'études du développement, Service des publications.

- Brassard, J.P., & Gagnon, A.-G. (2010), Les intellectuels, l'État et la résurgence du nationalisme en Chine populaire (19891999). Montréal, Université du Québec à Montréal. http://www.archipel.uqam.ca/2859/.

- Chen Xiaomei (1994), Occidentalism: a theory of counter-discourse in post-Mao China. New York: Oxford University Press.

- Cohen, Paul. A. (2003), China unbound: evolving perspectives on the Chinese past. London [u.a.]: Routledge Curzon.

- Croizer, Ralph C. (1977), Koxinga and Chinese nationalism: history, myth, and the hero. Harvard East Asian monographs, 67. Cambridge: East Asian Research Center, Harvard University: distributed by Harvard University Press.

- Gao M. C. F. (2008), The battle for China's past: Mao and the Cultural Revolution. London: Pluto Press.

- Gao M. C. F. (2002). “Debating the Cultural Revolution: Do We Only Know What We Believe?”. Critical Asian Studies, 34, pp. 419-434.

- Gil, Isabel Capeloa (2011), Literacia visual: estudos sobre a inquietude das imagens. Lisboa: Edições 70.

- Gleckner, Robert F. (1956), "1984 or 1948?" College English, 18 (2), pp. 95-99.

- Hodgkin, K., & Radstone, S. (2003), Contested pasts: the politics of memory. London: Routledge.

- Landsberger, Stefan R. (1994), Visualizing the future: Chinese propaganda posters from the "Four Modernizations" era, 1978-1988. Tese não publicada.

- Lee, C. K., & Yang G. (2007), Re-envisioning the Chinese revolution: the politics and poetics of collective memories in reform China. Washington, D.C.: Woodrow Wilson Center Press.

- Leys, Simon (2005), Ensaios sobre a China. Lisboa: Edições Cotovia.

- Lin X. (1997), “Those Parodic Images: A Glimpse of Contemporary Chinese Art”. Leonardo, 30, pp. 113-122.

- Liu Xiaobo, E. Perry Link, Tienchi Martin-Liao, and Xia Liu (2012), No enemies, no hatred: selected essays and poems. Cambridge, Mass: Belknap Press of Harvard University Press.

- Olick, J. K., Vinitzky-Seroussi, V., & Levy, D. (2011), The collective memory reader. New York: Oxford University Press.

- Passerini, Laura (2003), “Memories between silence and oblivion”, in: Hodgkin, K., & Radstone, S., Contested pasts: the politics of memory. London: Routledge, pp. 238-254.

- Schell, Orville (1995), Mandate of heaven: the legacy of Tiananmen Square and the next generation of China's leaders. New York: Simon & Schuster.

- Schmidt-Glintzer, H., Mittag, A., & Rüsen, J. (2005), Historical truth, historical criticism, and ideology: Chinese historiography and historical culture from a new comparative perspective. Leiden: Brill.

- Schmidt-Glintzer (2005), “Why has the question of truth remained an open question throughout Chinese History?”, in: H. Schmidt-Glintzer, Mittag, A., & Rüsen, J. (2005), Historical truth, historical criticism, and ideology: Chinese historiography and historical culture from a new comparative perspective, Leiden: Brill, pp. 115, 132.

- Sierra De La Calle, Blas And Museo Oriental De Valladolid (2001), Imágenes de la Revolución Cultural China. Valladolid: Caja España.

- Wang Zeng. H. (2008), “National Humiliation, History Education, and the Politics of Historical Memory: Patriotic Education Campaign in China”, International Studies Quarterly. 52, 783-806.

- Weigelin-Schwiedrzik, S. (2009), “Coping with the Cultural Revolution: Contesting Interpretations”, in: zeitgeschichte-on line, Juni 2009, URL: http://www.zeitgeschichte-online.de/portals_rainbow/documents/pdf/revolution.pdf

- Weigelin-Schwiedrzik, S. (2006), “In Search of a Master Narrative for 20th-Century Chinese History”. The China Quarterly. 188.

- Weigelin-Schwiedrzik, S. (2005), “History and truth in Chinese Marxist Historiography”, in: Schmidt-Glintzer, H., Mittag, A., & Rüsen, J., Historical truth, historical criticism, and ideology: Chinese historiography and historical culture from a new comparative perspective. Leiden: Brill, pp. 421-464.

- Details

- Revista

- Hits: 46223

Renato Epifânio

Presidente do MIL – Movimento Internacional Lusófono

Em 2015 assinalam-se os 100 anos do falecimento de Sampaio Bruno, e, naturalmente, a NOVA ÁGUIA, ao contrário da generalidade das revistas culturais, que insistem em ignorar o que mais importa, dá o devido destaque a essa que foi, sem dúvida, uma das figuras mais marcantes da Filosofia Lusófona, coligindo cerca de uma dezena de ensaios, que abordam as mais relevantes facetas da sua vida e obra.

No ano em que igualmente se assinala o centenário d’Orpheu, que teve o devido destaque no número anterior, publicamos ainda, neste número, mais de meia dúzia de textos – começando pela Conferência de Eduardo Lourenço proferida no Encerramento do Congresso 100 – Orpheu, que decorreu no primeiro semestre deste ano, em Portugal e no Brasil.

De forma mais breve, mas nem por isso menos significativa, evocamos igualmente neste número mais de uma dezena de figuras relevantes da cultura lusófona – dos clássicos Camões e Eça de Queirós até Alfredo Brochado, Eudoro de Sousa, Herberto Helder (poeta português falecido, como se sabe, este ano), José Enes, José Pedro Machado, José da Silva Maia Ferreira (poeta angolano), Miguel Torga (por ocasião dos vinte anos do seu falecimento) e Rui Knopfli (poeta moçambicano).

Em “Outros Voos”, começamos com a colaboração sempre presente e honrosa de Adriano Moreira e terminamos com um interessante apontamento sobre “palíndromos”, do linguista brasileiro Ziro Roriz. Para além das “Rubricas” habituais, em que, pela mão de João Bigotte Chorão, Miguel Torga é de novo evocado, temos a secção, igualmente já clássica, “Bibliáguio”, onde começamos por destacar três obras lançadas, por diferentes editoras, no primeiro semestre deste ano.

Capa da NOVA ÁGUIA n.º 16.

Capa da NOVA ÁGUIA n.º 16.

Falamos de O Estranhíssimo Colosso. Uma biografia de Agostinho da Silva, de António Cândido Franco, uma colossal obra, não apenas pelo seu número de páginas (mais de setecentas), que ilumina algumas facetas da vida de Agostinho da Silva até agora menos conhecidas ou desconhecidas de todo; de O último Europeu, de Miguel Real, um romance que é, sobretudo, uma reflexão ingente sobre o presente e o futuro da Europa; e, finalmente, de Meditação sobre a Saudade, do filósofo galego Luís Garcia Soto, que republicou agora em Portugal, na Colecção NOVA ÁGUIA, uma obra vinda à luz em 2012 e galardoada com o prestigiado Prémio Carvalho Calero.

Finalmente, em “Extravoo” publicamos uma extensa entrevista a Eduardo Lourenço, conduzida por Luís de Barreiro Tavares, e um ensaio inédito de José Enes; e, em “Memoriáguio”, registamos alguns eventos decorridos no primeiro semestre deste ano – desde logo, as Homenagens realizadas a Gama Caeiro, por António Braz Teixeira, e a Banha de Andrade, aqui igualmente evocado no número anterior por Pinharanda Gomes. Em suma, mais um grande número da NOVA ÁGUIA, a anteceder um outro decerto não menor, onde começaremos por reflectir sobre “A importância das Diásporas para a Lusofonia”.

Post Scriptum:

Entretanto faleceram dois vultos maiores da cultura cabo-verdiana: Corsino Fortes e Arnaldo França.

Ainda que de forma breve, não deixamos aqui de os evocar.

- Details

- Revista

- Hits: 68818

Renato Epifânio1

Presidente do MIL – Movimento Internacional Lusófono

I - Agostinho da Silva: breve roteiro bio-bibliográfico

Nascido no Porto, a 13 de Fevereiro de 1906, vai logo, no ano seguinte, viver para Barca de Alva (Trás-osMontes), onde passa toda a infância2. Ao Porto regressa para realizar o Liceu, findo o qual ingressa, em 1924, na Faculdade de Letras3 – primeiro em Filologia Românica, depois, por desentendimentos com Hernâni Cidade, em Filologia Clássica4. Durante a Licenciatura, colabora com a Acção Académica, publicação monárquica portuense, e com A Águia, célebre revista da “Renascença Portuguesa”, onde, entre outros, se salientaram Teixeira de Pascoaes e Leonardo Coimbra.

Agostinho da Silva.

Agostinho da Silva.

Logo após a Licenciatura, concluída em 1928 com a nota de 20 valores, obtém o Doutoramento, igualmente com o “maior Louvor”, com uma dissertação intitulada Sentido histórico das civilizações clássicas – sobre esta temática, publica ainda, nos anos imediatamente seguintes, as obras Breve Ensaio sobre Pérsio e A Religião Grega5. Entretanto, inicia uma prolongada colaboração com a revista Seara Nova, onde se salientaram, entre outros, António Sérgio, Raul Proença e Jaime Cortesão, com quem, aliás, Agostinho da Silva privou, aquando da sua estadia entre 1931 e 1933, enquanto bolseiro, em Paris (onde frequentou a Sorbonne e o Collège de France), que aí se encontravam enquanto exilados políticos6.

Regressado a Portugal em 1933, vai para Aveiro onde lecciona no Liceu José Estevão7 – por, contudo, se ter recusado a assinar uma declaração de não pertença a sociedades secretas8, é demitido do ensino público, tendo então passado a leccionar no ensino particular. Entre 1935 e 1936, volta a sair de Portugal. Desta vez, Madrid foi o destino – aí esteve como bolseiro do Ministério das Relações Exteriores, por convite de Joaquim de Carvalho, cerca de um ano, tempo durante o qual se debruçou, em particular, sobre o misticismo. Em 1937, regressa novamente ao nosso país – nesse mesmo ano, inicia, na Seara Nova, a sua série de Biografias9.

Em 1942, publica o opúsculo O Cristianismo10, que causou uma grande polémica, tendo-o inclusivamente levado à prisão. Tendo-se tornado insustentável a sua permanência em Portugal, parte, em 1944, para o Brasil – desse ano e do seguinte datam as obras Parábola da Mulher de Loth, Conversação com Diotima e Sete Cartas a um Jovem Filósofo11. Aí inicia uma série de actividades – não só, aliás, no Brasil, como ainda no Uruguai e na Argentina. Resultado desse seu activismo foi nada menos do que a criação de quatro Universidades – as Universidades Federais de Paraíba, Santa Catarina, Brasília e Goiás –, bem como de diversos Cursos e Centros de Estudos – nomeadamente, imagine-se, o Centro de Estudos luso-brasileiros na Universidade de Sófia, em 1959, data de uma das suas mais conhecidas obras: Um Fernando Pessoa12.

Naturalizado brasileiro desde 195813, torna-se, em 1961, assessor de política cultural externa de Jânio Quadros, o Presidente da República do Brasil na época, colaborando igualmente com a Direcção Geral do Ensino Superior do Ministério da Educação. Nesse mesmo ano, participa ainda na criação de outros Centros de Estudos: nomeadamente, o de Estudos Goianos na Universidade de Goiás, o de Es.5tudos Ibéricos na Universidade de Mato Grosso, o de Estudos Europeus na Universidade do Paraná e o de Estudos Portugueses na Universidade de Brasília, na qual promoveu igualmente o Centro de Estudos Clássicos. Para divulgar entre nós o Centro Brasileiro de Estudos Portugueses da Universidade de Brasília, vem a Portugal, chegando inclusivamente a encontrar-se com Franco Nogueira e Adriano Moreira14.

Ainda e sempre de partida, inicia, em 1963, uma digressão pelo Oriente, que o levará, nomeadamente, a Macau, a Timor e ao Japão – neste último país, funda mais um Centro de Estudos. A Portugal regressa, por fim, em 1969, onde virá a assumir diversos cargos: nomeadamente, o de Director do Centro de Estudos Latino-Americanos do Instituto de Relações Internacionais da Universidade Técnica de Lisboa e o de Consultor do ICALP (Instituto de Cultura e Língua Portuguesa). Em 1987, é condecorado com a Grã Cruz da Ordem de Espada. Em 1988, é publicada a primeira grande colectânea de textos seus (Dispersos, ICALP). Em 1990, protagonizou as Conversas Vadias, programa televisivo que lhe granjeou uma significativa popularidade. A 3 de Abril de 1994, num Domingo de Páscoa, falece, não sem antes ter dado à luz a obra Ir à Índia sem abandonar Portugal. Prova de que a Verdadeira Viagem se cumpre no interior de nós, de cada um de nós…

II - Portugal: entre o Espaço Europeu e o Espaço Lusófono

O homem não é, ou não é apenas, uma “pura abstracção”, mas um ser concreto, universalmente concreto, um ser que, de resto, será tanto mais universal quanto mais assumir essa sua concretude, a concretude da sua própria circunstância. Dessa circunstância faz axialmente parte a “pátria”, isso que, segundo José Marinho, configura a nossa “fisionomia espiritual”15. Nessa medida, importa pois assumi-la, tanto mais porque, como escreveu igualmente Marinho, foi “para realizar o universal concreto e real [que] surgiram as pátrias”16. Ainda nesta esteira, propõe-nos Marinho a distinção entre “universal” e “geral” – nas suas palavras: “O geral tem âmbito mais restrito e insere-se na prossecução de conceitos, o verdadeiro universal está já numa relação da intuição para a ideia e vincula o singular concreto e indefinível com o uno ou o único transcendente.”17. Daí, enfim, a sua expressa defesa de uma filosofia situadamente portuguesa, não fosse esta “dirigida contra o universalismo abstracto e convencional de escolásticas e enciclopedistas em que têm vivido”18.

Os filósofos são, decerto, os grandes pensadores da universalidade. Mas, por isso mesmo, são ou devem ser também os grandes pensadores do “universal concreto”, do “universal situado” – e não apenas do “universal geral e abstracto”. Se se restringirem apenas a este plano, não serão de resto, verdadeiros pensadores do universal – mas apenas do geral. Só o serão se pensarem, se se pensarem, no “universal concreto”, no “universal situado”. Nessa medida, pensadores portugueses universais serão aqueles que pensarem, se pensarem, no “universal concreto”, no “universal situado”, ou seja, aqueles que pensarem, se pensarem, na situação concreta da nossa História e Cultura… Se tivéssemos que escolher o filósofo português que mais profundamente pensou a situação concreta da nossa História e Cultura, escolheríamos, sem desprimor para todos os outros, Agostinho da Silva. Nessa medida, será com ele que aqui iremos dialogar19, para pensarmos a nossa situação histórico-cultural, em suma, para pensar Portugal e o que se deve entender por Lusofonia: a nosso ver, o nosso grande desígnio estratégico para o Século XXI, por ser aquele que melhor faz jus a toda a nossa História, a toda a nossa Cultura.

A nosso ver, e também na visão de Agostinho da Silva, Portugal só se pode pensar na complementaridade de dois espaços: o espaço europeu e o espaço lusófono. Na complementaridade, não na exclusão mútua, sublinhe-se – ou seja, nem não apenas no espaço europeu nem não apenas no espaço lusófono. Decerto, no espaço europeu, porque Portugal é, desde sempre, um país europeu - o país europeu com as mais antigas fronteiras definidas, mais do que isso, um país que sempre participou activamente na construção da civilização europeia, por extensão, da civilização ocidental, que depois se alargou, sucessivamente, a África, às Américas e mesmo a algumas regiões do Próximo e Extremo-Oriente. Mas não apenas no espaço europeu ao contrário do que, na ressaca da descolonização, se propôs, dado o amontoado de traumas e ressentimentos que então todos nós, directa ou indirectamente, vivemos. Contudo, como defendemos já no nosso livro A via lusófona: um novo horizonte para Portugal:

“…depois de mais de três décadas de costas voltadas, por um amontoado de traumas e ressentimentos, todas essas feridas estão agora, finalmente, a cicatrizar, assim abrindo caminho para a recriação do espaço lusófono enquanto um verdadeiro espaço cultural e civilizacional. Sabemos que ainda há quem agite fantasmas do passado, mas o nosso paradigma é um paradigma novo, de futuro.