- Details

- Revista

- Hits: 82873

Ana Carolina Monteiro Fernandes

Bolseira do Instituto Internacional de Macau / Real Gabinete Português de Leitura

O tempo: ontem, hoje e amanhã

Ao findar do século XX e do segundo milênio da era cristã (dezembro de 1999), macau veio a tornar-se uma região administrativa especial da china, após quinhentos anos de presença portuguesa, fato que em si mesmo teve e tem imenso significado histórico e cultural. Algumas notas breves sobre o que isto significa para a história da humanidade lusa e chinesa no dealbar do século XXI e do terceiro milênio da era cristã, constitui o cerne deste pequeno ensaio.

Desde os primórdios da idade moderna, séculos XV e XVI, quando se abriu o ciclo das grandes navegações marítimas lideradas pelos povos ibéricos de Espanha e Portugal, não se tem visto transformação tão significativa na ordem mundial como a emergência da China como potência econômica global na primeira década do século XXI. Nessa caminhada para o novo século, desde a reforma e abertura, em 1978, a China encontra o desafio da sua reunificação que, iniciada pelo retorno de Hong Kong à soberania chinesa, tem na recuperação de Macau uma simbólica marca da emergência de uma relação harmoniosa da China com o mundo da lusofonia.

Exatamente há quinze anos, no dia 20 de dezembro de 1999, nascia a Região Especial Administrativa de Macau, na China; pequeno acontecimento altamente significativo do final do século XX. Desde então muitas transformações ocorreram na economia e na vida mundial, pondo à prova a capacidade e o talento inovador do homem de Macau para gerir com autonomia, e criar um ambiente único de encontro do ocidente com o oriente.

Ambiente único de encontro de uma cultura singular do ocidente latino – a lusitana, baseada na língua do povo português; e a cultura matriz do oriente sínico, baseada na língua do povo han. Acontecimento que se amplia a uma dimensão global, dado o tamanho da população de 260 milhões de lusofalantes, que integra a comunidade de países de língua portuguesa, presente em todas as regiões do mundo.

Em Macau, portanto, se encontraram duas culturas de significado especial para o Brasil porque baseadas na extensão universal das línguas de cultura chinesa e portuguesa.

Trata-se neste ensaio de abordar uma questão sensível ao universo do que Fernando Pessoa um dia denominou de “o grêmio da cultura portuguesa”: o fato de que o Brasil e Portugal têm uma mesma língua de cultura e basicamente formam um mesmo processo civilizatório.

Desde quando o grande navegador Vasco da Gama chegou a Calicute (1498), e inaugurou a presença lusitana na Ásia, que os primeiros contatos se deram com comerciantes chineses que vendiam porcelana e seda aos portugueses. Mais tarde Afonso de Albuquerque pode realizar seu sonho visionário da conquista portuguesa de Malaca, conseguindo com este feito fazer do índico, tal como o oceano atlântico, um mar português. Toda uma grande estratégia imaginada por Afonso de Albuquerque para que Portugal se tornasse a potencia maritima do ocidente começou a dar seus frutos. Mais adiante, ele enviou o navegador Jorge Álvares ao estuário do rio pérola, a inaugurar um ciclo de viagens que iriam durar séculos e perpetuar a presença lusitana em terras do oriente. Pois, na sequencia, o Japão e a Coreia também seriam visitados por navegadores e missionários a serviço do rei de Portugal; e assim foram sendo demarcadas as fronteiras da lusitanidade.

Como assinalou Fernando Pessoa em seu livro “Mensagem”, o intérprete dos símbolos e rituais que iluminam o desenvolvimento dos destinos nacionais tem que possuir cinco qualidades ou condições para que esses símbolos e ritos tenham vida para ele: simpatia; intuição; inteligência; compreensão; e a graça, ou, talvez, a mão do superior incógnito.

Essas qualidades ou condições estavam presentes em Luis de Camões, quando escreveu “Os Lusíadas” no auge da epopéia marítima portuguesa, como também se apresentaram em Fernando Pessoa, de forma inigualável no começo do século XX, quando este produziu “Mensagem”, onde encontra-se o poema segundo /o das quinas: – “ Os deuses vendem quando dão./ Compra-se a glória com desgraça./ Ai dos felizes, porque são/ só o que passa!/ Baste a quem baste o que lhe basta/ o bastante de lhe bastar!/ a vida é breve, a alma é vasta:/ ter é tardar./ foi com desgraça e com vileza/ que deus ao cristo definiu:/ assim o opôs à natureza/ e o filho o ungiu”.

Neste livro que o autor queria chamar de Portugal, encontramos como uma síntese poética e filosófica da nação portuguesa e do povo luso desde sua mais remota origem.

Assim vemos no poema sobre Viriato: “Se a alma que sente e faz conhece/ só porque lembra o que esqueceu,/ vivemos, raça, porque houvesse/ memória em nós do instinto teu./ nação porque reincarnaste,/ povo porque ressuscitou/ ou tu, ou o de que eras a haste –/ assim se Portugal formou./ Teu ser é como aquela fria/ luz que precede a madrugada, é já o ir a haver o dia/ na antemanhã, confuso nada”.

Noutro poema sobre o Conde D. Henrique dirá: “Todo começo é involuntario./ deus é o agente./ o herói a si assiste, vario/ e inconsciente./ À espada em tuas mãos achada /teu olhar desce./ “que farei eu com esta espada?”/ Ergueste-a, e fez-se.” E sobre D. Tareja: “as nações todas são misterios./ Cada uma é todo o mundo a sós./ Ó mãe de reis e avó de impérios,/ vela por nós!/ teu seio augusto amamentou/ com bruta e natural certeza/ o que, imprevisto, deus fadou./ por ele resa!/ dê tua prece outro destino/ a quem fadou o instinto teu! O homem que foi o teu menino/ envelheceu./ mas todo vivo é eterno infante/ onde estás e não há o dia./ No antigo seio, vigilante,/ de novo o cria!”

Finalmente D. Afonso Henriques: “Pai, foste cavaleiro./ Hoje a vigília é nossa./ Dá-nos o exemplo inteiro/ e a tua inteira força!/ dá, contra a hora em que, errada,/ novos infiéis vençam,/ a benção como espada,/ a espada como benção!”.

A aventura abriu o caminho das rotas oceânicas do mundo gerando o mercado universal contemporâneo; e tal feito está na origem do fenômeno da soi-disant globalização. Esse fato está definitivamente retratado na imortal epopéia camoniana, sobretudo nos versos que fecham o grande poema, no canto x, 152.: “fazei, senhor, que nunca os admirados/ ale- mães, galos, ítalos e ingleses,/ possam dizer que são para mandados,/ mais que para mandar, os portugueses ”.

Sé Catedral de Macau.

Sé Catedral de Macau.

A poesia desses dois autores maiores da nossa língua portuguesa é um testemunho vivo da trajetória seguida pela gente lusitana, que construiu o Brasil, a África e a Ásia como pátria humana comum. Os dois poetas representam o que de melhor a lusitanidade inspirou, em diferentes épocas da história, a saga da humanidade ocidental nascida do genio do infante, e mais profunda, se faz presente na poesia de Pessoa: – “Deus quer, o homem sonha, a obra nasce./ Deus quis que a terra fosse toda uma,/ que o mar unisse, já não separasse./ Sagrou-te, e fôste des- vendando a espuma,/ e a orla branca foi de ilha em continente,/ clareou, correndo, ate ao fim do mundo,/ e viu-se a terra inteira, de repente,/ surgir, redonda, do azul profundo./ Quem te sagrou criou-te português./ Do mar e nós em ti nos deu sinal./ Cumpriu-se o mar, e o imperio se desfez./ Senhor, falta cumprir-se Portugal!”

O sonho universal da humanidade una e da pátria grande, nos versos de Fernando Pessoa, mostra o horizonte imenso que descortina do mar português: “Ó mar salgado, quanto do teu sal/ são lágrimas de Portugal! Por te cruzarmos, quantas mães choraram,/ quantos filhos em vão rezaram!/ Quantas noivas ficaram por casar/ para que fosses nosso, ó mar! Valeu a pena? Tudo vale a pena/ se a alma não é pequena./ Quem quer passar além do Bojador/ tem que passar além da dor./ Deus ao mar o perigo e o abismo deu,/ mas nele é que espelhou o céu”.

Os poemas de Fernando Pessoa fazem, pois, ecoar, séculos decorridos de sua criação, os versos de abertura do poema épico “Os Lusíadas”, de Luis de Camões, em suas estrofes iniciais (1,2, 3):

“As armas e os barões assinalados,/ que, da ocidental praia lusitana,/ por mares nunca antes navegados,/ passaram ainda além da taprobana,/ em perigos e guerras esforçados/ mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram/ novo reino, que tanto sublimaram;” “e também as memórias gloriosas/ daqueles reis que foram dilatando/ a fé, o império, e as terras viciosas / de áfrica e de ásia andaram devastando,/ e aqueles que por obras valorosas/ se vão da lei da morte libertando:/ cantando espalharei por toda parte,/ se a tanto me ajudar o engenho e arte.” “cessem do sábio grego e do troiano/ as navegações grandes que fizeram;/ cale-se de Alexandro e de Trajano/ a fama das vitorias que tiveram,/ que eu canto o peito ilustre lusitano,/ a quem Netuno e Marte obedeceram./ Cesse tudo o que a musa antiga canta,/ que outro valor mais alto se alevanta.”

O alto valor literário do legado de Camões para a literatura portuguesa e mundial inaugurou uma época da história da humanidade em que as bases de um sistema internacional eram lançadas pelo comércio e a interação entre povos e civilizações: os descobrimentos das rotas oceânicas do mundo, a unir pela primeira vez todos os continentes e todos os meios de riqueza e poder do homem, fruto da grande aventura marítima de Portugal, talvez só tenha símile na conquista do cosmos da nossa época.

Quando brasileiros exaltamos a grande conquista do povo português é porque ela não pode ser esquecida pelo que significou para o destino nacional do Brasil. Sem a epopéia portuguesa dos descobrimentos não haveria a nação brasileira tal como é conhecida de seus filhos e de todos os demais povos do mundo contemporaneo. Só por isso se justificaria a grande aventura do espírito luso. Mas pode ser inda hoje medida pela construção ainda incompleta do outro Brasil – o brasil africano – legado a ser realizado no futuro pelos países que formam a comunidade de língua portuguesa na África.

Pois além da África, a Índia e a China foram também tocadas pela presença lusa na língua e na cultura. Desse modo podemos dizer que todo o mundo civilizado foi unido pela língua portuguesa: uma língua universal pela riqueza de sua expressão e pelo âmbito que ela criou.

I - O interregno:

promessa e realização

Mas com a mesma força com que se ergueu a nação lusa, ela também declinou e deixou de guiar e comandar a história ocidental. A morte de D. Sebastião e a absorção pela Espanha filipina retirou dos portugueses a liderança ibérica, mas não decretou o fim da independência do primeiro estado unitário europeu.

A “restauração bragantina”, em 1640, daria uma nova vida ao mundo português, dando a Portugal sobretudo os mitos do sebastianismo e do quinto império. “E assim, passados os quatro/ tempos do ser que sonhou, / a terra será teatro/ do dia claro, que no atro/ da erma noite começou. Grécia, roma, cristandade,/ europa – os quatro se vão/ para onde vai toda idade./ quem vem viver a verdade/ que morreu D. Sebastião?” O sonho do quinto imperio um dia animou o imperador da língua portuguesa, Padre Antonio Vieira: – “no imenso espaço seu de meditar,/ constelado de forma e de visão,/ surge, prenuncio claro do luar,/ el rei D. Sebastião./ Mas não, não é luar: é luz e etereo./ É um dia; e no céu amplo de desejo,/ a madrugada irreal do quinto império/ doiro as margens do tejo”.

Templo de A-Ma, em Macau.

Templo de A-Ma, em Macau.

Talvez a história tenha acelerado o processo de construção do Brasil, com as reformas pombalinas que determinaram que a língua portuguesa se implantasse na América lusa. Logo, de província de ultramar que era, ver-se-á guindada à condição de reino unido a Portugal e algarves pelo principe regente e, logo, rei do Brasil, D. Joao VI. A sua obra como rei de duas pátrias unidas pela língua e cultura comum foi decisiva para a unidade e integridade do Brasil e para a sorte de Portugal. Assim, em manifesto à nação portuguesa, ao justificar sua partida para outras terras portuguesas para preservar sua real pessoa da vassalagem a Napoleão, sabia mais do que declarou, pois manteria não somente a chama votiva da independência lusa nas terras brasílicas como lançaria as bases permanentes do Brasil como maior estado ocidental e meridional do mundo.

Finalmente, quando veio acontecer a separação dos dois lados do oceano, com o grito do Ipiranga em sete de setembro de 1822, a casa de bragança se parte em duas: com o rei de Portugal, em Lisboa, e o seu filho imperador do Brasil, no Rio de Janeiro.

Logo se veria que se perdera alguma coisa de importante com a separação entre lusos dalém e daquém mar: o controle do atlântico sul, outrora um mar português, tornava-se agora um domínio franco-inglês. Esta situação deverá marcar toda uma época da história do Brasil e da sua relação com o continente africano.

“lícita e honesta é a guerra, ainda que seja entre cristãos e puramente humana, se nela concorrerem quatro condições a saber: autoridade legítima, causa justa, intenção boa e devido modo”, assim Manoel Bernardes conceitua a guerra puramente humana no seu clássico “Nova Floresta”. Não é preciso muito refletir sobre a história para compreender que a herança lusa faz parte do que podemos chamar de autoridade legítima e de uma causa justa.

O século dezanove em seu final, e o vinte em seu começo, viu os dois países mudar de regime político e se tornarem repúblicas com características comuns a todas as repúblicas originárias de estados regalianos ancien régime. Assim como o Estado Novo de Oliveira Salazar, o Estado Novo de Getulio Vargas baseava-se no principio da ordem e da forte autoridade estatal para comandar o grande país luso-americano no meio da grande crise mundial.

Fernando Pessoa.

Fernando Pessoa.

Na nova era – o novecento – a presença portuguesa no mundo se descobre e se apresenta com especial e inegável luz para orientar o destino do Brasil na sua trajetória de potência tropical e meridional sul-americana. Trata-se da identidade lusa do brasileiro, que se mostra complexa e densa desde os movimentos iniciais do modernismo literário, artístico e cultural. Sendo a obra de Gilberto Freyre, talvez, o mais importante testemunho da universalidade da cultura lusitana. No livro intitulado “Um brasileiro em terras portuguesas”, assim como o fizera no clássico “Casa grande e senzala”, Freyre assume a defesa da miscigenação imposta pelas condições do povoamento e colonização do Brasil e lhe confere um caráter emblemático de resgate histórico da presença portuguesa na formação do homem brasileiro. A nova compreensão antropológica e cultural de Freyre desencadeará uma série de conceitos positivos sobre a influência lusitana no universo antropológico brasileiro. Dela se segue a revisão da forma oitocentista que se pusera a pensar o Brasil mestiço – formado pela fusão do português com o negro africano e o indígena ameríndio – como um Brasil menor frente ao conceito da superioridade da raça caucásica européia. O conceito de Freyre do mestiço lhe dá, senão inegável igualdade na sobrevivência no meio tropical, uma capacidade maior de adaptação e de manobra na lide quotidiana com a natureza e outros grupos humanos.

O processo de formação histórica do homem brasileiro revelou essa peculiaridade de desenvolvimento de uma cultura integradora capaz de amalgamar diferentes fatores étnico-raciais – brancos, pretos, indios e amarelos – sob a inspiração do grupo luso.

Foi sob este signo que nasceu a terra brasílica e o povo brasileiro; e assim se fez respeitar frente aos pares formado por franceses, ingleses e holandeses, contestadores de Tordesilhas. O império luso, a cavaleiro do atlântico e do índico, quando associado à Espanha, se estendia por todo o grande oceano, pois adentrava o pacífico pelos portos hispânicos. A primeira epopéia de disputa da ordem mundial gestada pelas navegações ibéricas terminou com grandes perdas portuguesas, mas com uma grande e decisiva vitória: a permanência da província do estado do Brasil, indiviso e íntegro, sob o domínio português, depois da gloriosa jornada de Guararapes. Foi essa resistência heróica da população luso-americana que permitiu a continuidade da presença portuguesa em todo o território, mais tarde acordado com o tratado de Madrid, que sancionou o uti possidetis e com ele a extensão do espaço brasileiro além Tordesilhas.

A guerra entre Inglaterra e França trouxe para a realeza portuguesa um grande desafio: a necessidade de transposição da corte para o Brasil. Esta grande mudança se deu em 1808 tendo como culminancia do processo a elevação do Brasil a Reino Unido a Portugal e Algarves, vale dizer, aquela altura à condição de sede de uma monarquia universal presente em todos os continentes.

A elevação do Brasil a Reino Unido a Portugal e algarves se faz seguir da aclamação de D. João VI e a partir de então o brasil se junta ao mundo das nações imperiais com toda a gravidade dessa condição. A separação de Portugal e das regiões africanas e asiaticas que formavam uma única comunidade de nações se fará por um tempo historico que se abrevia à medida que se avança na construção da comunidade dos países de língua portuguesa.

E de novo o épico de Camões serve de inspiração: “Para servir-vos, braço às armas feito,/ para cantar-vos, mente às musas dada;/ só me falece ser a vós aceito,/ de quem virtude deve ser prezada./ se me isto o céu concede, e o vosso peito/ digna empresa tomar de ser cantada, como a pressaga mente vaticina/ olhando a vossa inclinação divina” canto x, 155.

II - O hoje e o amanhã:

o esperado e o desejado

A grande epopéia portuguesa de conquista das rotas oceânicas do mundo na virada do século XV para o século XVI fez mudar a história do ocidente e do oriente.

Mais uma vez recordemos os versos de Fernando Pessoa na “Mensagem”, vii. Occidente: “Com duas mãos – o acto e o destino –/ desvendámos. No mesmo gesto, ao céu/ uma ergue o facho tremulo e divino/ e a outra afasta o véu./ Fosse a hora que haver ou a que havia/ a mão que ao occidente o véu rasgou, foi alma a sciencia e corpo a ousadia/ da mão que desvendou./ fosse acaso, ou vontade, ou temporal/ a mão que ergueu o facho que luziu,/ foi deus a alma e o corpo portugal/ da mão que o conduziu.”

A importância da conquista lusa das passagens do grande oceano que banha o hemisfério ocidental, da áfrica e da ásia residiu sobretudo na aventura de levar aos continentes mais distantes a fé cristã e a nova ciência da natureza, que veio a substituir o cosmos do mundo antigo pelo universo infinito da era moderna.

Foi essa passagem do ocidente ao oriente que permitiu a Índia e a China se integrarem ao mundo da modernidade e se introduzirem no sistema industrial e urbano que da Europa se estendeu a todo o mundo.

Luis de Camões.

Luis de Camões.

Símbolo vivo dessa relação do mundo lusófono com o oriente tem sido a cidade de Macau que, fundada em 1557, permaneceu administrada por Portugal até 1999, num arco de tempo que foi dos começos da época dos descobrimentos até ao término do segundo milênio da era cristã.

Ao concluir este ensaio passo a avaliar o papel especial de Macau na situação internacional contemporânea.

A região administrativa especial de Macau/China é também um lugar de grande importância para o observador internacional pela aplicação prática de um conceito de alcance universal, criado pelo arquiteto geral da reforma e abertura da China: Deng Xiaoping. Trata-se do conceito de “um país, dois sistemas” que, aplicado a Macau, tem se revelado exitoso ao longo de quinze anos de duração da região especial administrativa de macau.

A partir desse conceito pode ser dado à gente de Macau, como também já o fora para os habitantes de Hong Kong, total autonomia administrativa nos planos econômicos, políticos e financeiros, cabendo ao governo central de Beijing a direção da politica externa e da defesa nacional. Suas diretrizes se fizeram presentes na declaração conjunta sino-portuguesa sobre a questão de Macau, de 13 de abril de 1987 e se tornaram o núcleo da lei básica que governa a região especial administrativa de Macau da R. P. China desde 1999.

Os quinze anos decorridos desde o retorno de macau ao seio da nação chinesa demonstraram o acerto da politica e a importância crucial do conceito de “um país, dois sistemas” para a direção e orientação dos novos dirigentes de macau.

Esses anos revelaram também que Macau não só acompanhou o ritmo acelerado de desenvolvimento chinês como se tornou uma plataforma de cooperação e intercâmbio da China com o mundo de fala portuguesa em todos os continentes.

Bibliografia

- Alves, Jorge Santos (Coord.) PORTUGAL E INDONÉSIA: Historia do relacionamento politico e diplomático (1509-1974).

- Macau, IIM, 2013.

- Bernardes, Manuel. NOVA FLORESTA. Rio de Janeiro, Clássicos Jackson, 1950.

- Cabral, Severino. O BRASIL E A CHINA: Relações de Cooperação para o Século XXI. Macau, IIM, 2005.

- Cabral, Severino. AS RELAÇÕES BRASIL-CHINA E OS DESAFIOS DO SÉCULO XXI. MACAU, IIM/IBECAP, 2009. Cabral, Severino. CHINA: UMA VISÃO BRASILEIRA. MACAU, IIM/IBECAP, 2013.

- Camões, Luis de. Les Lusiades / Os Lusíadas. Edition bilingue portugais-français. Paris, Robert Laffont, 2001. Camões, Luis de. OS LUSÍADAS. Rio de Janeiro, Bibliex, 1980.

- Carreira, Ernestina. “Globalising Goa (1660-1820): Change and exchange in a former capital of empire”. Goa, Goa 1556, 2014. Freyre, Gilberto. China tropical. São Paulo, UNB, 2003.

- Freyre, Gilberto. UM BRASILEIRO EM TERRAS PORTUGUESAS. Rio de Janeiro, Editora José Olympio, 1953. Gary Ngai (ORG.) MACAU-PUENTE ENTRE CHINA Y AMERICA LATINA. MACAU, MAPEAL/IIM, 2006.

- Li Jinzhang & Reis, Maria Edileuza Fontenele. O papel de Macau no intercambio sino-luso-brasileiro. Macau, IIM/IBECAP, 2013.

- Pessoa, Fernando. Obra completa. Rio de Janeiro, Aguilar.

- Pessoa, Fernando. MENSAGEM. Edição clonada da Biblioteca Nacional de Portugal. Babel, 2010.

- Tang, Yijie. Valeur du principe: “Être en harmonie sans être identiques”. Paris, alliage/dialogue transculturel n. 1, 2001.

- Details

- Revista

- Hits: 94327

António Aresta

Professor e investigador

António Manuel Couto Viana.

António Manuel Couto Viana.

(Desenho de Carlos Marreiros).

No antigo jornal Gazeta Macaense, então dirigido por Leonel Borralho, na edição de 24 de Dezembro de 1987, exactamente há 28 anos, foi publicado um poema de António Manuel Couto Viana, “Natal de Exílio” e um outro, como a “resposta” que lhe deu o Padre Manuel Teixeira, sob o título, “O Amor é Universal”.

O Padre Manuel Teixeira (1912-2003) foi, décadas a fio, a figura tutelar da vida cultural de Macau, fecundo cronista e laureado historiador com largas dezenas de títulos publicados em vários idiomas, destacando-se Galeria dos Macaenses Ilustres (1942), Toponímia de Macau (1979), Camões Esteve em Macau (1981) ou Macau no Século XVIII (1984).

António Manuel Couto Viana (1923-2010), poeta consagrado e premiado, teve uma passagem episódica pelo Território [veja-se O Poeta no Oriente do Oriente, edição do Instituto Internacional de Macau, 2007], mas não obstante isso, devemoslhe o mais genuíno lirismo de feição aristocrático e orientalista, onde a palavra se entrelaça em vigorosos contornos épicos e éticos [No Oriente do Oriente, 1987; Até ao Longínquo China Navegou, 1991]. Macau emerge assim com uma insuspeitada pulsão existencialista, ansiando responder à pergunta que Camilo Pessanha inscreveu na Clepsidra: “Imagens que passais pela retina / Dos meus olhos, porque não vos fixais?”.

Padre Manuel Teixeira.

Padre Manuel Teixeira.

À superior oficina poética de António Manuel Couto Viana, oferece o Padre Manuel Teixeira uma tocante simplicidade e um humanismo real e lhano. Para não correr o risco de ficar perdido, resgato do esquecimento este invulgar momento poético digno da melhor tradição do jornalismo literário dos fins do século XIX. Ao que tudo indica, ambos os poemas não foram recolhidos em volume pelos seus autores.

O Poeta residiu em Macau num contexto histórico especial, onde as comunidades estavam muito expectantes quanto ao verdadeiro significado da Declaração Conjunta Luso-Chinesa sobre o futuro do Território.

Recorda com alguma nostalgia, numa conferência proferida em 2007, na Delegação Económica e Comercial de Lisboa, “que recebeu, do Instituto Cultural de Macau, o honroso convite de se deslocar ao ainda português território oriental do rio das Pérolas, para estruturar-lhe toda a actividade teatral, quer portuguesa quer chinesa; de colaborar na criação de um Conservatório de Música, Dança e Teatro; ministrar um curso intensivo de arte dramática a quem, de expressão portuguesa, o pretendesse frequentar, e, finalmente, organizar o espectáculo de 10 de Junho de 1986, dia de Portugal, de Camões e das Comunidades. O poeta, também mestre de Teatro, aceitou, com prazer, as difíceis mas aliciantes incumbências”.

A aceleração da História chegou com o tempo da transição, para uns uma realidade ornada por uma sofrida nostalgia e para os outros uma época de inominável exaltação e patriotismo. A maioria, expatriada e ultramarina, essa celebrará o espírito de Macau no continente que profissionalmente a acolheu.

O Padre Manuel Teixeira foi determinante para a integração e ambientação de António Manuel Couto Viana a Macau. Com efeito, “dois dias após, refeito da longa viagem, o poeta teve o privilégio de fruir de um passeio pela cidade e pelas ilhas da Taipa e Coloane, na companhia apaixonante de Monsenhor Manuel Teixeira, o sábio historiador daquelas paragens, solícito em realçar as belezas da terra e o valor dos seus faustos”.

O Padre Manuel Teixeira muito mais ciente dessa nova realidade ontológica, retorquiu deste modo:

Natal de Exílio

Vai nascer-me o Menino no exílio.

(Nenhum riso a rosar-lhe a palidez?)

Como louvá-lo, então? Como pedir-lhe auxílio?

Não chega a tanto o meu chinês.

Vou olhar-lhe no olhar oblíquo e grave

A censura à saudade e ao desejo

De me evadir em voo, como íntima ave,

Rumo ao Norte de mim, com a prece e o beijo?

De mesentir seguir na caravana

De algum rei oriental que leu a luz nos céus,

Pra adorar o presépio da infância de Viana

E em Sintra consoar na comunhão dos meus?

Acaso entenderá que eu não entenda, não,

Que o Menino nascido aqui é igual

Ao nascido onde tenho o coração?

E que sem coração eu não tenha Natal?

Cidade do Nome de Deus de Macau

29.10.1987

António Manuel Couto Viana

O Amor é Universal

Ao Poeta Couto Viana, que soltou este lamento:

“Vai nascer-me o Menino no exílio

(Nenhum riso a rosar-lhe a palidez?)

Comolouvá-lo, então? Como pedir-lhe auxílio?

Não chega a tanto o meu chinês.”

RESPOSTA

Não tenha pena, afinal,

De não chegar-lhe o chinês:

O Amor é universal,

Jamais teve palidez.

De Macau até Pequim,

De Nova York a Lisboa,

Retine como um clarim,

Por todo o mundo ressoa.

É a eterna melodia

Que alegra a terra e o céu,

É a mais bela harmonia

Que pelo mundo irrompeu.

Que sinfonia tão bela

A sinfonia do Amor!

Todos se reveem nela

E lhes dá vida e calor.

O Menino entende a peça

Desta alegre sinfonia,

Inda que ela seja expressa

Numa infinda algaravia.

Amo – diz o português

Ich libe – o germano

Ngó hói nei – cá o chinês

Te amo – canta o italiano.

Je vous aime – o bom francês

Yo ti amo – o espanhol

I love you – repete o inglês,

Do nascer ao pôr do sol.

Cada língua é diferente,

Mas o Amor é sempre igual.

Jesus acolhe-o contente,

Ou na China ou em Portugal.

Macau, Natal de 1987

Padre Manuel Teixeira

Nessa mesma edição da Gazeta Macaense aparece uma pequena notícia intitulada “Cânticos de Natal em Patois”, informando os leitores que “poderão ser escutados no próximo domingo, dia 27, através da Emissora da Rádio Macau, durante a transmissão do programa dominical Macau ao Vivo, co-produzido pela TDM e ICM e apresentado por Luís Machado e João Manuel”. Já então se dizia que os “entusiastas do patuá terão, assim, a oportunidade rara de escutar um programa de agrado certo, no mavioso dialecto macaense, hoje em vias de completa extinção”. Como se nota, e apesar das adversidades, a defesa do patuá foi sempre uma preocupação sentida pela comunidade.

A imprensa escrita continua a ser uma fonte contínua de cultura, de história e de memórias. Uma parte significativa da identidade cultural de Macau está registada e documentada na imprensa periódica dos últimos duzentos anos.

- Details

- Revista

- Hits: 86287

Fernanda Ilhéu

Professora do ISEG/Universidade de Lisboa

Coordenadora do ChinaLogus

Sonho Chinês

“Uma grande nação tem um grande sonho. Um grande país tem um grande sonho”. O sonho da China é construir uma sociedade próspera para todos e um mundo no qual todas as pessoas vivam em paz e harmonia (Angang Hu, Xing Wei, Yilong Yan, 2012, p. 1).

Numa entrevista que deu na sua primeira visita aos EUA em setembro 2015, o Presidente Xi Jinping descreveu o Sonho Chinês como um sonho de um “grande rejuvenescimento da nação chinesa”.

Na realidade a China só começou o caminho para este grande sonho com o Começo da Nova China depois da Reforma e Abertura ao Exterior que permitiu a criação de Zonas Económicas Especiais abertas ao Investimento Direto Estrangeiro que foram o motor de um rápido e inédito processo de crescimento.

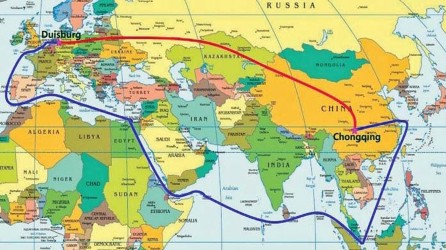

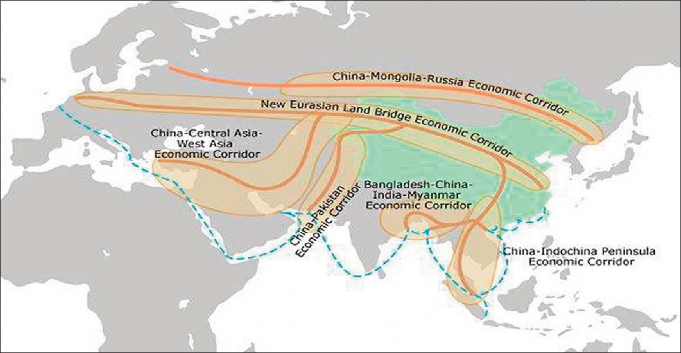

A Nova Rota da Seda pretende ligar a China e o Extremo Oriente, à

A Nova Rota da Seda pretende ligar a China e o Extremo Oriente, à

Europa e à África.

Esta Reforma iniciada por Deng Xiaoping em 1979, tinha sido antecedida em 1978 pela politica das 4 Modernizações (agricultura, indústria, defesa, ciência e tecnologia), onde manifestamente se percebia que uma China fechada, sem capital, sem tecnologia, sem mercados externos não podia progredir e portanto pragmaticamente, de uma forma experimental e gradual, sentindo as pedras debaixo dos pés, era necessário alguns espaços de abertura para deixar entrar as empresas estrangeiras que trariam o capital, a tecnologia, os mercados necessários à mudança, que permitissem à China passar de uma economia agrária completamente fechada, para uma economia industrial e moderna. Esta abertura seria sempre limitada no espaço e no âmbito de atividades que as empresas estrangeiras iriam desenvolver na China, condicionadas por determinadas regras do jogo, que há partida eram mais ou menos conhecidas desses investidores, e que obedeciam à lógica que todos tinham um papel importante no desenvolvimento da China. Quando surgiam críticas dos mais ortodoxos do partido à deriva para práticas empresariais mais próprias de um sistema capitalista que comunista, Deng Xiaoping argumentava “Não interessa se o gato é preto ou branco desde que cace o rato” e se dúvidas existiam sobre a possibilidade da China se abrir e deixar os empreendedores internos ou externos desenvolverem na China uma atividade empresarial privada e lucrativa Deng acalmava as suas dúvidas afirmando “Ser rico é glorioso”.

Tive o privilégio de acompanhar de perto todo este processo uma vez que cheguei a Macau em fevereiro de 1979 e a minha atividade profissional cedo me proporcionou um conhecimento desde projeto e um relacionamento com decisores políticos chineses, por isso lembrome bem da forma como estas políticas foram preparadas, comunicadas e controladas por esses decisores e a forma de avanços e recuos com que foram implementadas, porque o ditado chinês que diz que “quando se abre uma janela entram ar fresco e mosquitos” justificava que se abrisse a janela quando se precisava de ar fresco (empresas e IDE estrangeiras) e se fechasse quando os mosquitos perturbavam o ambiente (quando as regras do jogo não eram cumpridas por esses investidores); foi portanto um processo de avanços e recuos a que pude assistir, mas percebi sempre essa abertura como um meio para o desenvolvimento.

Jiang Zemin, que sucede a Deng Xiaoping em 1992, confirma este modelo de Economia Socialista de Mercado aceitando-o como um caminho para o desenvolvimento e de certa forma transformando o partido do poder com a entrada de empresários privados, o que foi possível com o seu Legado das Três representações, em que se declara que o Partido Comunista Chinês representa: as forças produtivas mais avançadas; a cultura mais avançada; os interesses fundamentais do povo. Hoje em dia cerca de 30% dos empresários chineses são membros do partido.

Este processo teve o seu auge com a entrada da China na Organização Mundial de Comércio em 2001; a China abre-se nessa altura realmente ao mundo, mas o mundo também se abriu efetivamente à China iniciando uma nova ordem económica mundial.

Figura 1. Taxa de Crescimento Anual do PIB Chinês.

Figura 1. Taxa de Crescimento Anual do PIB Chinês.

Fonte: China Statistical Yearbook (1980-2005), EIU (2006-2011)

NSB (2013, 2016).

Este modelo permitiu que a China registasse um rápido crescimento económico sustentado, com uma taxa de crescimento médio anual do PIB de cerca de 9,2% no período 1980-2015. (Figura 1)

A China tornou-se na fábrica do mundo, a segunda economia mundial, o maior exportador mundial e por via disso o país com as maiores reservas em divisas estrangeiras.

No entanto a política do PIB primeiro bem-sucedida neste objetivo trouxe muitos desequilíbrios. A China tornou-se numa sociedade altamente dividida com grandes disparidades na distribuição do rendimento, grandes desigualdades entre o campo e a cidade e entre as províncias da costa e o interior, com problemas cada vez mais insustentáveis, na forma de produção de energia, no crédito mal parado, no imobiliário, no excesso de produção, nos problemas ambientais, e mau estar social. A industrialização e urbanização levaram ao declínio rural, e geraram grandes fluxos de migrantes com pouco enquadramento de proteção social devido à política do hukou, documento que limita essa proteção ao local de nascimento.

Mesmo antes da crise financeira e económica mundial em 2008 o modelo económico chinês estava já a ser questionado internamente pela grande dependência do crescimento chinês das exportações e do investimento que colocava em causa a sua sustentabilidade, o que se veio a confirmar com a queda da procura nos seus principais mercados mundiais e externamente pela ameaça que a sua oferta global de baixíssimos custos constituía para as economias de outros países.

Colocava-se uma questão fundamental: Podia a China continuar o seu rápido crescimento com pouca perturbação para o mundo, para o ambiente e para o seu tecido social?

A resposta a estas preocupações começaram a ser dadas no 11º e no 12º Planos Quinquenais.

No 11º Plano Quinquenal (20062011) um novo paradigma de desenvolvimento foi anunciado com foco no “Desenvolvimento científico” e com preocupação de criar uma “Sociedade Harmoniosa”, começava a equacionar-se um novo modelo de desenvolvimento com novas áreas prioritárias e uma maior redistribuição do rendimento, as prioridades desse plano eram poupança de energia, instituição de sistemas de saúde pública, de ambiente, de educação.

Em 2006 foi lançado o “15 year Medium-to Long Term Plan for the Development of Science and Tecnology“ que pretende criar uma sociedade orientada para a inovação e para tal está previsto um investimento de 2,5% do PIB em Pesquisa e Desenvolvimento até 2020, a China tem como objetivo ser líder mundial em ciência e tecnologia em 2050.

O crescimento pelo crescimento não é suficiente, o tema central do 12º Plano Quinquenal (2011-2015) era o “crescimento inclusivo” pretendia que o modelo de crescimento da China fosse orientado pela sustentabilidade e pela qualidade com dois importantes vetores, a mudança de dependência do crescimento baseado nas exportações e no investimento para o crescimento baseado no consumo interno e a proteção do ambiente com a redução das taxas de emissão de carbono 40 a 45% até 2020, pelo que seria necessário uma melhoria da indústria e a emergência de indústrias estratégicas, tendo sido identificadas 7 prioritárias: poupança de energia e proteção ambiental; tecnologia de informação da próxima geração; biotecnologia; equipamento produtivo topo de gama; novas energias; novos materiais; veículos a energias alternativas.

A nova liderança chinesa do Presidente Xi Jinping e do Primeiro Ministro Li Keqiang toma posse em novembro de 2012 e reafirma a necessidade destas reformas, “Sem transformação estrutural e melhorias não seremos capazes de sustentar o crescimento económico a longo prazo”, a “longo prazo o governo terá de enfrentar excesso capacidade de produção e aumento de créditos mal parados”, foram as palavras proferidas por Li no Summer Davos em Dalian do World Economic Forum de 2013.

Nesta altura era já claro que a economia chinesa ia crescer nos anos seguintes a taxas que estavam longe dos 9 e 10% a que China crescia desde 2001, para patamares entre os 6% e os 7%. Embora esta taxa ainda seja muito alta em comparação com o crescimento de outros países, para a China é um patamar mínimo porque tem de criar cerca de 10 milhões de postos de trabalho urbanos todos os anos, construir as necessárias infraestruturas e melhorar os níveis e a qualidade de vida.

Alguns reputados economistas começaram a colocar em dúvida o futuro da economia chinesa. Paul Krugman em 2013 afirmou que a China estava “about to hit its Great Wall.” Para ele a questão não é se existirá um crash na economia chinesa mas quando.

Mas de acordo com outros economistas como Hu Angang, diretor do Institute for Contemporary Chinese Studies da Tsinghua University e consultor do governo chinês, a China não está à beira do crash mas a entrar numa nova fase de desenvolvimento.

O Novo Normal

Figura 2. Rendimento Per Capita da China Comparado com outros Países.

Figura 2. Rendimento Per Capita da China Comparado com outros Países.

Fonte: IMF (2007-2011), CIA Worldfact book (2014), Knoema (2015, 2016).

O Presidente Xi Jinping chamou à próxima fase de crescimento da China “Novo Normal”. Este termo foi utilizado por Mohamed El-Erian, Ex -CEO da PIMCO, para descrever a recuperação penosa da economia ocidental depois da crise financeira de 2008. Xi usou a palavra para descrever; um reequilíbrio crucial – diversificação da economia, níveis mais sustentados de crescimento e uma distribuição de rendimentos mais igualitária. O Novo Normal está no início, mas os cidadãos chineses esperam que ele provoque um crescimento económico sustentado e a melhoria na qualidade de vida (Angang, 2015). Com uma população 4 vezes maior que os EUA, a China tem 14,6% do PIB per capita americano e não deverá chegar a 50% desse rendimento até 2030. (Figura 2)

Embora esta diferença seja reduzida em termos de paridade de poder de compra onde o rendimento per capita na China é de 25% do rendimento americano ela é muito significativa em termos de qualidade de vida, e se na China entre 2014 e 2015 esse rendimento aumentou USD 900 nos EUA aumentou USD 1400.

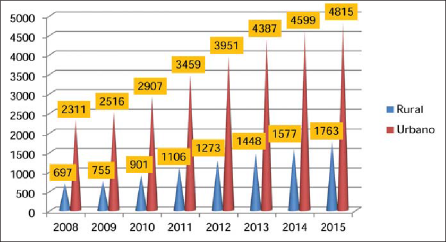

Também de referir que embora o rendimento disponível per capita liquido chinês, cresça nas zonas rurais a taxas superiores ao que cresce nas zonas urbanas, o rendimento per capita rural é apenas 36% do rendimento urbano. (Figura 3)

O Novo Normal e o 13º Plano Quinquenal

O 5º Plenário do 18º Comité do Partido Comunista Chinês reunido em 25-29 Outubro 2015 aprovou as diretrizes para o 13º Plano Quinquenal que cobre o período 20162020 e que foi aprovado em Março 2016 pela Assembleia Legislativa. O texto do 13º Plano começa com a ambição de criar uma “sociedade moderadamente próspera”.

Figura 3. Rendimento Per Capita Disponível Líquido Rural e Urbano em UDS

Figura 3. Rendimento Per Capita Disponível Líquido Rural e Urbano em UDS

Fonte: National Bureau of Statistics (2009-2016).

Os princípios que presidiram à feitura deste Plano são: as pessoas primeiro; o desenvolvimento científico; aprofundar a reforma; o primado da lei e a adesão à liderança do partido. Embora seja referido o propósito de uma continuidade politica, não é claro o ambiente operacional que irá enquadrar a atividade das empresas multinacionais na China e se, por um lado, se fala da intenção de deixar o mercado ter um papel decisivo, por outro afirma-se a importância dos quadros do partido comunista controlarem o que se passa nas empresas. Xi promete que a abertura aos investidores estrangeiros vai continuar, mas existe uma devoção renovada pela indústria nacional. A inovação e o empreendedorismo são consideradas as palavras-chave para o futuro crescimento no entanto o controlo de informação e a retórica ideológica estão a aumentar.

O Novo Normal e a Parceria Estratégica Sino-Europeia

O Resto do Mundo pode esperar que a China se integre mais na economia global (Angang, 2015, p. 8). Como 2ª Economia Mundial a China sente que tem Responsabilidades Globais e quer ter um papel na decisão das regras do modelo conceptual de relacionamentos, nomeadamente em termos de organizações internacionais e de uma política de integração regional e de uma política de integração global controlada. Segundo Angang quanto mais integrada estiver a economia chinesa mais ela atuará como um estabilizador global, tal como aconteceu em 2008, em que o plano de estímulos agressivos do governo chinês contribuiu positivamente para a recuperação global.

A China tem tido nos últimos anos uma atuação proactiva no processo de globalização do mundo, liderando a criação de espaços económicos integrados como a ASEAN – China Free Trade Area, o CEPA – Closer Economic Partnership Agreement, a Shanghai Corporation Organization, estando em negociações para a criação da Free Trade Area of Asia Pacific e a Zona Livre de Comércio Euroasiática que se encontra presentemente na agenda de conversações com a UE.

Na presente fase de globalização que a China empreende a sua entrada nos mercados internacionais está a ser feita através do Investimento Direto Estrangeiro e de Fusões e Aquisições. Esta nova estratégia de globalização da China é notada e sentida em África, na América Latina, na Europa nos EUA, no Médio Oriente e, conforme declarou Neil Shen do Sequoia’s Capital ao Economist em 12/09/2015, “Hoje não são só copycats… A China expandir-se-á, através das suas próprias inovações e através de aquisições”.

A este modo de entrada a China alia a Ajuda Pública ao Desenvolvimento no caso dos países mais pobres ao mesmo tempo que pratica uma Diplomacia de Parcerias Estratégicas Globais com cerca de 47 países; Portugal foi o 5º país na Europa com quem estabeleceu este tipo de parceria. Em 2004 durante a sua primeira visita à Europa o então Primeiro-Ministro chinês Wen Jiabao definiu a Sino-EU Compreensiva Parceria Estratégica da seguinte forma, “Por compreensiva quer dizer que a cooperação deve ser em todas as dimensões, muito ampla e com muitas facetas. Ela cobre as áreas económica, cientifica tecnológica politica e cultural, contempla quer as relações bilaterais quer as multilaterais e é conduzida quer pelos governos quer por grupos não-governamentais. Por estratégica quer dizer que a cooperação deve ser de longo-prazo e estável, englobando o quadro amplo das relações China-UE. Ela transcende as diferenças em ideologia e em sistemas sociais e não está sujeita a impactos de eventos isolados que ocorrem ocasionalmente. Por parceria quer dizer que a cooperação deve ser igualitária, mutuamente benéfica e win-win. Os dois lados devem basear-se no respeito mútuo, na confiança mutua e compromisso para expandir os interesses convergentes e procurar bases comuns nos principais assuntos enquanto colocam de lado diferenças nos menores” (Zongping, e Jing, 2014, pp. 7-8).

Principais objetivos do 13º Plano

- Construção de uma sociedade moderadamente próspera para o que é necessário manter taxas de crescimento mínimo de 6,5% ao ano nos próximos 5 anos, com o objetivo de duplicar o rendimento per capita em 2020, tendo como base o rendimento de 2010, estamos a falar de um rendimento per capita de US$ 12000. Este objetivo é considerado um passo importante para conseguir o “renascimento nacional” em 2049.

- Melhoria da indústria chinesa, implementação dos Planos Made in China 2025 e Internet Plus por forma a desenvolver a Indústria 4.0. Aumentar o empreendedorismo. Estas estratégias não são novas mas a continuação das políticas industriais do Plano anterior, incluindo as Indústrias Estratégicas.

- Desenvolvimentos de hubs de crescimento de clusters de desenvolvimento nas áreas de Beijing-TianjinHebei, no Delta do Rio Yangtze, no Delta do Rio das Pérolas e na expansão Euroasiática da China, nos países de “Uma Faixa Uma Rota”.

- Convertibilidade do RMB em 2020 para integrar o cabaz de reservas de divisas do FMI. Desenvolvimento das zonas experimentais de liberalização in e out do capital nas FTZs que a China criou recentemente.

- Bem-estar social – disponibilizar serviços sociais a todos os residentes, retirar 70 milhões do limiar da pobreza. Estender o seguro de saúde a 95 ou 100% da população (cobertura de 50% das despesas). Construção de 21 milhões de casas acessíveis.

- Aumentar a natalidade (de 1 para 2 crianças por casal).

- Aumentar o consumo.

- Investimento Direto Estrangeiro – aumentar a transparência e legislação para investidores estrangeiros.

- Melhorar a Urbanização – alcançar uma taxa de urbanização de 60% em 2020. Presentemente é de 55%. Reformular o sistema Hukou.

- Modernizar a agricultura.

- Aumentar a rede de comboios de alta velocidade de 19.000Kms para 30.000Kms

- Desenvolvimento Verde – (Redução das emissões de carbono 40 a 50% das emissões em 2005). Aumentar a quota de produção de energia para não fosseis para 15%.

Fonte: 13º Plano Quinquenal, APCO Worldwide 2016.

A Parceria Estratégica da China com a UE está em fase de grande negociação e no patamar de uma cooperação mais profunda, na Declaração Conjunta do China-EU Summit 2015 que decorreu com o tema “O futuro depois de 40 anos da Cooperação China-UE” claramente menciona a facilitação de comércio e acesso ao mercado e foi levantada a ideia de constituir zonas livres de comércio China-UE, um acordo de investimento recíproco em infraestruturas e parques industriais, o desenvolvimento da economia digital, a melhoria de infraestruturas de comunicação e transportes, a cooperação no setor financeiro e fontes de financiamento, a cooperação na inovação, cooperação em parcerias na urbanização, ambiente, energia, água, a melhoria na proteção dos direitos de propriedade intelectual e a inclusão da UE no projeto chinês Uma Faixa Uma Rota a Nova Rota da Seda Marítima do Século XXI.

A Parceria Estratégica SINO-UE e Uma Faixa Uma Rota

O Presidente Xi Jinping estruturou a sua ação diplomática global no projeto Uma Faixa Uma Rota, que foi anunciada ao mundo em 2013. Dois Caminhos um Terrestre (a Faixa) e um Marítimo (a Rota) para ligar a China à Europa.

6 corredores na Ásia – Infraestruturas + parques industriais = plataformas de cooperação.

6 corredores na Ásia – Infraestruturas + parques industriais = plataformas de cooperação.

A Faixa vai englobar no norte da China zonas de desenvolvimento caminhando até à Europa e incluindo uma ligação via Myanmar à India; estamos a falar da integração de alguns países da Ásia com a China numa hub de redes de distribuição terrestre de energia fornecida principalmente pelo Turquemenistão, Cazaquistão e Uzbequistão e Rússia; são 6 corredores na Ásia constituídos por infraestruturas, parques industriais e plataformas de cooperação.

A Rota (a Nova Rota da Seda Marítima) começa no Sul da China no mar do Sul da China indo depois para a Indochina, Sudeste Asiático e atravessando o Oceano Indico e abraçando a África e Europa. Pretende aprofundar a cooperação dos continentes, asiático, africano, europeu com o resto do mundo. A economia da China está altamente dependente do Oceano, 90% do comércio externo é via marítima, 19% do mercado global de transportes marítimos e 22% da contentorização. A China trabalhará com os países da rota em projetos de interesse bilateral e multilateral.

As prioridades de cooperação são a coordenação de políticas, melhoria da conetividade, aumento do comércio e investimento, integração financeira e aumento dos laços entre os povos. Ex: Promoção de trocas culturais e académicas (a China oferece 10.000 bolsas a estudantes de países da rota todos os anos), cooperação de media, cooperação entre organizações da juventude e mulheres, promoção turística, semanas de TV, festivais de arte, filmes, serviços de voluntariado).

Líder chinês Xi Jinping em visita ao Congo:

Líder chinês Xi Jinping em visita ao Congo:

ajuda em gama variada de setores.

As justificações da Comissão Nacional de Reforma e Desenvolvimento (CNRD) do Governo chinês para a criação do projeto são: as mudanças complexas e profundas a nível mundial; o impacto da crise 2008 continua a sentir-se; a economia mundial recupera lentamente, desenvolvimento global muito desigual; muitos países encontram dificuldade no seu desenvolvimento. Mas os problemas internos da China também são um forte argumento para a criação deste projeto, nomeadamente: desaceleração económica, alta tensão sobre o crescimento económico, liquidez massiva aplicada em economia especulativa, bolha imobiliária, excesso de capacidade no setor industrial (principalmente ligado à construção) e créditos bancários mal parados. Este projeto abrange 4,4 biliões de pessoas, cerca de 63% da população mundial de 65 países, cerca de 40% doPIB mundial. “Mr Xi espera aumentar o valor do comércio com mais de 40 países para $2.5 triliões numa década, gastando aproximadamente $1 trilião do dinheiro do governo. SOEs e instituições financeiras estão a ser motivadas para investir no exterior em infraestruturas e construção”. (Economist 12/09/2015).

A visão para este projeto é a constituição de networks de zonas livres de comércio, uma forma dos países interligarem as suas estratégias de desenvolvimento, complementando as suas vantagens competitivas. A importância que este projeto tem para a China está em linha com o elevado compromisso de recursos que para ele estão a ser orientados de acordo como Banco Mundial, 40 mil milhões para promover o investimento privado ao longo de Uma Faixa e Uma Rota, serão aplicados pelo New Silk Road Fund, com o objetivo de dotar o projeto das infraestruturas necessárias. Foi constituído em 2015 por 57 países fundadores, o Asia Infrastructure Investment Bank com capital que deverá chegar aos $100 mil milhões e capital inicial maioritariamente de $50 mil milhões e o China Development Bank declarou a intenção de investir $900 mil milhões na iniciativa.

Este projeto poderá ter uma contribuição importante para a recuperação da economia mundial, mas poderá sobretudo ter um papel importante na recuperação da economia chinesa e com isso evitar a quebra da primeira. Estamos perante uma nova dinâmica de globalização que irá mudar o mundo.

A dimensão de globalização que pretende alcançar mudará a geoeconomia existente e as relações mundiais entre as nações. A importância deste projeto foi já compreendido em Bruxelas “Se a Bruxelas não responder à chamada da China para construir a Nova Rota da Seda, a China continuará só ou com outros parceiros e a UE ficará na periferia de um network económico e diplomático definido e implementado em termos chineses”. (Prodi e Gosset, 2015).

Bibliografia

-

Angang Hu, Xing Wei, Yilong Yan (2012), China 2030, Springer.

-

Angang Hu, Revista Foreign Affairs, Maio-Junho 2015.

-

APCO Worldwide, www.apcoworldwide.com

-

Bert Hofman, Banco Mundial (12/04/2015).

-

Economist (12/09/2015).

-

Prodi, R. e Gosset, D. Huffington Post, (16/10/2915).

-

Zhongping, F. e Jing H., 2014, China’s strategic partnership diplomacy: engaging with a changing world, Working paper, 8 junho, European, Strategic, Partnership Observatory.

- Details

- Revista

- Hits: 24636

Julianna de Souza Cardoso Bonfim

Bolsista pelo Instituto Internacional de Macau/Real Gabinete Português de Leitura

Doutoranda pela UERJ

A emigração de chineses para as Américas, no século XIX, ocorria tanto pelo deslocamento autônomo de indivíduos quanto por ações dos governos locais que os receberiam. No Brasil, entre a vinda experimental de chineses para o cultivo de chá, durante o governo de D. João, e a efetivação da imigração, o assunto suscitou debates tanto no governo quanto na imprensa, que, em grande parte, entendia esse trâmite como um novo modelo de escravidão. Principalmente a partir da década de 1850, o assunto tomava as pautas brasileiras, e os fazendeiros das áreas cafeeiras começavam a se convencer da inevitabilidade da abolição após as diversas ações da Inglaterra em prol da erradicação do tráfico negreiro.

Esse fato, juntamente com o temor da miscigenação entre brasileiros e orientais – assim como a diferença cultural entre esses povos – constituiu-se uma polêmica nos jornais da época. São reconhecidas as opiniões de literatos brasileiros e portugueses que trataram do tema, sobretudo a partir da década de 1870, como Visconde de Taunay, Eça de Queirós, Joaquim Nabuco e Machado de Assis1.

O viés interdisciplinar do tema da emigração chinesa lança luz sobre um importante aspecto das relações históricas entre Brasil e China, tanto pela questão político-econômica quanto pela cultural, destacando-se o papel de Macau como ponto de partida dessa questão, já que as transações para a vinda dos trabalhadores chineses passavam pelo porto macaense, conforme se verifica em trecho do Diario do Rio de Janeiro:

A emigração chinesa feita pelo porto de Macau continua a dar motivo a cenas horríveis, demasiadamente repetidas... A última catástrofe de que em Lisboa há noticia, é a do navio D. Juan saído de Macau a 4 de Maio com um carregamento de mais de 650 emigrantes chins, chuchaes, coolies, ou escravos brancos, que por todos esses nomes vão ali conhecidos estes emigrantes livres, os quais lançaram fogo à embarcação, sendo vítimas quase todos do seu desespero.2

Apesar de a emigração de trabalhadores da China ser legalizada e entendida como de trabalhadores livres, as condições a que esses colonos – chamados à época de coolies – estavam sujeitos lembravam o tráfico de escravos negros, prática comum à época, porém em vias de extinção. Além disso, alguns deles eram forçados a emigrarem contra a vontade, outros enganados por falsas promessas, e havia enorme preconceito da sociedade branca em relação aos asiáticos.

A partir das palavras dos colaboradores do Diario, foi possível recompor os discursos da época a respeito dessas questões que atravessam aquele momento histórico, com base em verdadeiros testemunhos sobre sociedade e cultura no Rio de Janeiro encontrados nesse material3.

O periódico

Planta da Península de Macau, cerca de 1890.

Planta da Península de Macau, cerca de 1890.

O Diario do Rio de Janeiro é um periódico carioca, com circulação entre 1821 e 1878. Foi fundado pelo português Zeferino Vito de Meireles que, no primeiro momento, foi também seu redator. Foi o primeiro jornal informativo do país, pioneiro também na frequência diária de sua tiragem e na publicação de anúncios de toda a sorte. Entretanto o jornal se mantinha longe de questões mais espinhosas: segundo Nelson Werneck Sodré, “a folha era deliberadamente omissa nas questões políticas”4. Em relação à escolha do periódico, além de o Diario do Rio de Janeiro ter sido um dos mais impor- tantes jornais brasileiros, tendo, como já dito, começado a circular ainda em 1821, foi um dos que maior relevância deu à questão da emigração chinesa, debatendo o tema, sobretudo a partir da década de 1850, trazendo as opiniões diversas sobre essa problemática, as quais, como analisaremos adiante, alteraram-se pouco com o passar dos anos.

Aquestão migratória tomava espaço no periódico tanto quando se tratava de chineses vindo para o Brasil quanto da ida de trabalhadores da China para outros países. No levantamento prévio realizado durante nossa pesquisa, identificou-se que o assunto é pauta do Diario do Rio de Janeiro desde pelo menos a edição de 8 de junho de 1852, em que se comenta a notícia de uma leva de oito mil chineses para Cuba: “Não há dúvida que esta experiência pode dar em todos os sentidos muito importantes resultados”5, em que se nota certa expectativa de que os colonos chineses sejam uma alternativa para quando ocorresse a abolição da escravatura. Além das notícias do exterior em geral, apesar de se tratar um jornal brasileiro, fundado no Rio de Janeiro, o Diario trazia constantemente informações sobre o que se passava em Portugal, indício evidente de que seu público-alvo incluía a colônia portuguesa no Rio de Janeiro.

Ao longo de suas quatro páginas em tamanho grande, como a maioria dos jornais atuais, o Diario do Rio de Janeiro tratava de grande sorte de assuntos, como o movimento das marés, o preço de alguns produtos de consumo, anúncios dos mais diversos comércios (incluindo espetáculos e reclames de escravos fugidos), notícias criminais, sem abandonar o tradicional folhetim ao pé de página e, o que mais nos interessa a princípio: a seção Exterior, que concentra grande parte das referências à emigração chinesa para o Brasil e, na década de 1870, uma seção dedicada aos discursos na Câmara dos deputados.

Além da seção Exterior, é possível encontrar o tema da emigração em outras seções, como Agricultura, Variedades e Publicações a pedido. Na década de 1850 houve, inclusive, uma seção especial com o nome de Notícias de Macau, o que mais uma vez sublinha a importância desta província portuguesa para o Brasil. Ao contrário do que se pensou inicialmente na pesquisa, essa seção pouco ou nada dá conta da emigração, preocupando-se exclusivamente em dar notícias de conflitos ocorridos em Macau a essa época.

A situação dos macaenses

Figura 1 – Diário do Rio de Janeiro, 6 abr. 1857, p. 3.

Figura 1 – Diário do Rio de Janeiro, 6 abr. 1857, p. 3.

A década de 1840 foi uma época de grandes mudanças e insatisfações em Macau. A inclusão de Macau como um província ultramarina de Portugal trouxe alterações pouco satisfatórias aos nativos. Não bastasse a perda de poder de seu porto, com a ascensão do porto de Hong Kong – então colônia britânica –, Macau foi declarado por Portugal um porto franco, teve seus impostos reduzidos e a abolição de sua alfândega. Acrescenta-se a isso a morte do governador João Ferreira do Amaral, em 1849, pelos chineses. É possível imaginar a crise que ali se instalava.

A seção Notícias de Macau, portanto, aparece em alguns momentos, sobretudo os de crise, na década de 1850, dando notícias da situação nessa localidade, principalmente no tocante à resistência dos macaenses em aceitar o governo imposto por Portugal.

Em várias seções do Diario do Rio de Janeiro, expunham-se as relações de trabalho dos chineses, não só em Portugal como nas Américas, crimes cometidos devido a hostilidades ocorridas envolvendo os chineses, bem como toda a sorte de notícias que dava conta desses trabalhadores. Havia, inclusive, na seção de anúncios, alguns que davam conta de fugas (v. figura 1) que em nada se diferem dos que procuravam escravos negros fugidos, também comuns na mesma seção do periódico, o que corrobora a ideia de que os coolies eram, apesar de tratados de “trabalhadores”, na verdade, escravos, conforme analisaremos adiante neste trabalho.

Com o fim do tráfico negreiro cada vez mais iminente, o Brasil pensava em novas fontes de mão de obra. Os chineses foram os primeiros trabalhadores estrangeiros trazidos para trabalhar na agricultura, ainda no início do século XIX. Uma colônia de chineses, ou chins, como o jornal por vezes chama, veio de Macau para o Rio de Janeiro com intervenção do Governo Real Português, nas primeiras décadas desse século, com o objetivo de cultivar chá em terras brasileiras.

Como havia crises internas ocorrendo em Macau, alguns chineses viam na emigração uma oportunidade de melhoria de vida, já que em sua terra natal chegavam a passar fome. Entretanto o cenário que encontravam ao chegar no Brasil era bastante diferente de uma terra prometida: tratados como escravos – provavelmente única relação de trabalho conhecida pelos donos de fazenda brasileiros – os colonos não aceitaram as condições e houve fugas e mortes.

Os asiáticos eram comparados aos negros no que tange aos estereótipos raciais e, da mesma forma, por suas diferenças em relação aos ocidentais, sofreram preconceitos, sendo também acusados de preguiçosos e propensos aos vícios e crimes. Assim como os escravos negros, os chamados coolies6recebiam nomes portugueses, sendo obrigados, logo de partida, a abandonar sua identidade nacional.

Havia uma tentativa de encarar a vinda dos chineses como uma migração espontânea, usando termos como “colonos”7 ou “trabalhadores para a lavoura”8, mas, em alguns (não raros) momentos, fala-se em “importação”9 e em “fuga” (v. figura 1). Ora, importação é um termo empregado para mercadorias e, se o trabalhador é livre, por que encarar sua desistência como fuga? Percebe-se, então, que o discurso não se sustenta. Como prova da afirmação de equiparação dos chineses com os escravos africanos, podemos citar um anúncio do Diario do Rio de Janeiro, destacando a grande circulação deste – ou seja, nada havia de fora do comum em “caçar” coolies, dando recompensas por isso (v. figura 1).

Há muitas notícias também de prisões de chins, assim como de escravos negros. Em geral, essas prisões ocorriam por “desordem” ou “ferimentos”, chegando a haver, inclusive, o emprego do termo “escravos” para se referir aos chineses, assumindo-se que, na verdade, eles de fato não eram trabalhadores livres como se queria fazer parecer. Uma dessas citações com o emprego de “escravo”, referindo-se a trabalhadores chineses, encontra-se na edição de 29 de maio de 1862, seção Estatísticas da corte – fixa no jornal –, que trazia diariamente uma lista com as prisões ocorridas por aqueles dias: “Foram presos à ordem das respectivas autoridades no dia 27 do corrente, (...) dous chins, Vicente e Rosa, escravos, por desordem” (grifo nosso)10.

Ainda que houvesse esse grande e notório preconceito contra os asiáticos, em alguns momentos, o jornal trazia informações sobre a cultura chinesa, com algum reconhecimento da sabedoria oriental, como em artigos sobre a produção da seda, sobre a alimentação ou o próprio cultivo de chás e até o modo como educavam suas crianças.

Consideremos um trecho que trata da frenologia11chinesa, segundo o Diario, diferente da praticada na Europa: “Os chins têm a sua frenologia particular, porque não fazem do crânio o objeto das suas investigações; julgam pelo desenvolvimento maior ou menor de qualquer parte do corpo humano. Assim, para eles as orelhas grandes são sinal de larga vida. Uma frente ampla manifesta uma vida satisfeita e o mesmo indica uma barriga avultada (...)”12. Antes da análise do periódico proposto, vale ressaltar, também, que outros periódicos da época abordaram a temática da imigração chinesa, como a Revista Illustrada, que trazia, inclusive, em uma de suas capas, uma imagem que representava a opinião daquela publicação a respeito da imigração chinesa. Abaixo do desenho de duas cabeças (a de um negro e a de um chinês), acima das quais se encontra um fazendeiro branco, como se as estivesse montando: “Preto e amarelo. É possível que haja quem entenda que a nossa lavoura só pode ser sustentada por essas duas raças tão feias! Mau gosto!” (v. figura 2).

Figura 2 – Revista Illustrada, jul. 1881, Rio de Janeiro, p. 1.

Figura 2 – Revista Illustrada, jul. 1881, Rio de Janeiro, p. 1.

A Revista passa a tratar desse assunto já no fim da polêmica, na década de 1880, já quando o Diario do Rio de Janeiro não estava mais em circulação (lembremos de que sua última edição saiu em 1878). Mantendo-se sempre contrária ao trabalho chinês, a revista cobre inclusive, protestos contra a imigração. A Revista Illustrada publica, em 1880, na seção Bibliografia, notícia do livro de Salvador de Mendonça13, que estudou o trabalho dos chins nos Estados Unidos. Segundo a Revista, o autor defende a colonização chinesa como “a única salvação do país”, mas considera os chineses como “uma raça fraca, sem independência, física e moralmente anêmica”. Salvador de Mendonça, por sua vez, recomenda a colonização chinesa, porém chama os chins de “suspeitosos, desleais, mentirosos e “dados ao latrocínio”14. Essa visão dos asiáticos assemelha-se em tudo à que a sociedade tinha dos escravos negros, baseada no mesmo preconceito: a diferença de cor da pele. Vale destacar que os mesmos que bradavam contra a vinda dos chineses eram totalmente favoráveis à colonização europeia: italianos, alemães e holandeses, com sua pele clara, cabelos loiros e olhos azuis eram muitíssimo bem-vindos, ou seja, o problema não estava no fato de o governo acabar com a escravidão, ou na qualidade do trabalho na lavoura ou em adotar mão de obra estrangeira. A questão era a procedência desse estrangeiro, mormente a cor de sua pele, mas era o que se podia fazer, já que as condições do país não eram favoráveis para atrair a colonização europeia, conforme assevera Seyfert:

A inquietude com a situação do país expressa a dificuldade de atrair a imigração espontânea de europeus e, principalmente, a falta de mobilização do poder público para a questão indígena e algumas posições favoráveis à vinda dos coolies, claramente influenciadas pela presunção da inferioridade dos asiáticos, incluídos no mesmo tipo racial dos índios. Insinua-se, aí, a imagem negativa de um aumento da população a ser civilizada à maneira ocidental-cristã, tornando a serventia futura dos chineses uma dissimulação apensa à maior regularidade de entrada de gente da Europa15.

Figura 3 – “Grande protesto contra a colonização chinesa, como

Figura 3 – “Grande protesto contra a colonização chinesa, como

perturbadora da paz doméstica dos galinheiros desta Corte

e subúrbios”. Revista llustrada, ago. 1879, Rio de Janeiro p. 1.

Houve, no Rio de Janeiro, já no fim da década de 1879, quando o Diario não mais estava em circulação, protestos contra o processo de colonização dos chins. Esses foram registrados pela Revista Illustrada, que sempre se mostrou contrária à causa (v. figura 3).

Na mesma edição supracitada, em página dupla no meio da Revista, uma série de desenhos critica o emprego dos chineses da lavoura, representada pela figura de uma jovem triste, cercada por um escravo negro e um coolie. Na legenda da imagem, é possível ler: “Pobre lavoura! Já não bastava o preto, vais ter o amarelo! Com o auxílio de duas raças tão inteligentes, ela há-de progredir de um modo espantoso!” (v. figura 4).

A legenda irônica representa bem o estilo da Revista, que costumava trazer ilustrações irreverentes sobre os temas em voga.

Para a elaboração deste ensaio, após identificar os textos referentes à emigração chinesa publicados no Diario do Rio de Janeiro, 50 artigos, tomamos por base para nossa discussão aqueles que representavam mais claramente os pontos da polêmica em relação à temática da imigração chinesa. Chegamos, desse modo, a um total de 25 textos do Diario para um estudo mais minucioso. Por meio desses, intencionamos compor um panorama geral do tratamento da emigração chinesa no Brasil no século XIX, sob a perspectiva do periódico eleito.

A imigração dos coolies: uma questão controversa

Figura 4 – Revista llustrada, ago. 1879, Rio de Janeiro p. 4.

Figura 4 – Revista llustrada, ago. 1879, Rio de Janeiro p. 4.

A ideia da imigração chinesa, de início, desagradou bastante à sociedade e aos políticos brasileiros. Imbuídos de preconceitos de raça, sonhavam com uma imigração europeia, mas, ao mesmo tempo, admitiam que o país não estivesse pronto para receber aquele povo, que consideravam muito civilizado e, portanto, exigente em relação às condições de trabalho, à locomoção (não havia ainda muitas estradas) e aos valores – já que nada se pagava aos escravos negros.

É interessante notar que, na década de 1850, não havia ainda a ocorrência do termo coolie no Diario do Rio de Janeiro; os colonos chineses eram referidos sempre como chins. Havia, à época, grande resistência da sociedade em relação à emigração desses trabalhadores para o Brasil, mas a opinião do jornal, de modo geral, era favorável à contribuição de mão de obra chinesa. O jornal, que já acompanhava a experiência da emigração para outros países – sobretudo Cuba e Estados Unidos – já entendia o trabalho dos chineses na lavoura como boa alternativa em falta da mão de obra escrava negra.

Influenciados pelas potências do mundo oitocentista, é interessante notar que o jornal apresentava uma forte preocupação com a repercussão da emigração nos outros países, como meio de conferir a eficácia do trabalho do colono chinês nestes. Notícias davam conta dos chineses em Cuba, nos Estados Unidos...

A edição de 08 de junho de 1862 traz uma tradução de artigo do jornal inglês, chamando de Constitucional pelo Diario, com notícias de Havana, que diz:

Em consequência do bom resultado que têm dado os trabalhadores chins, vindos há três ou quatro anos, efetuou-se um contrato por uma casa inglesa desta cidade para a importação de 8.000 chins. Já se acham todos contratados para a sua chegada, ao preço de 125 pesos: vêm justos para trabalharem por 5 anos, recebendo o jornal de 7 pesos fortes por mês. Se este ensaio provar bem, como aconteceu com o primeiro, será sem dúvida repetido16.

Já em 1867, o Diario noticiava o endurecimento das leis antiescravistas em vigor nos Estados Unidos, para combater a exploração de mão de obra, iniciativa que certamente amedrontava mais os fazendeiros brasileiros, que já esperavam o fim do trabalho escravo:

Os Chins nos Estados Unidos – Por circular da repartição de fazenda, em Washington, ordenouse aos inspetores das alfândegas, no Atlântico e no Pacífico, que tratem de averiguar todos os casos de violação das leis relativamente no tráfico de coolies (chins) e deem imediatamente conta à referida repartição, notificando ao mesmo tempo o juiz mais próximo do distrito acerca de tal violação.

Terá por origem este aumento de vigilância os projetos dos puritanos de New England para introduzir coolies no serviço de suas fábricas, que protegidas pelas tarifas quase proibitivas que estão em vigor nas alfândegas, não querem todavia pagar os salários que pede a gente branca que nelas trabalha, e procuram no trabalho desses coolies o aumento dos dividendos, como no tempo da guerra procuraram remédio contra a conscrição importando alemães?17

Entrando enfim na década de 1860, encontramos um relatório de Teófilo Ottoni, que demonstra satisfação com sua experiência de alguns anos no emprego de chineses em sua empreitada no Vale do Mucuri, em Minas Gerais, contrariando o que afirmava o senso comum da época. Apesar de um discurso ainda carregado de preconceitos, Ottoni demonstrava preocupação em pagar pelo trabalho e em dar – sobretudo se considerados os padrões da época – um mínimo de dignidade aos colonos:

Contratei o serviço de cerca de 100 chins há três para quatro anos. Foi uma excelente aquisição, de que tenho tirado vantagem. O segredo que dá este resultado é simples, – pontualidade no pagamento do salário estipulado e exatidão no fornecimento dos víveres, na forma de contrato18.

Avenida Central do Rio de Janeiro, no início do século XX.

Avenida Central do Rio de Janeiro, no início do século XX.

São da década de 1860, quando o Diario do Rio de Janeiro ainda mantinha sua linha avessa à política, a maioria dos textos instrucionais, a respeito do cultivo de chá, café, algodão e outros produtos da lavoura, que tinham os chins como seus (potenciais) cultivadores. Cabe aqui destacar, pelo teor desses textos, como era incipiente o conhecimento a respeito desses gêneros de plantio. Por vezes, aparecia a seção Agricultura, com informações bastante detalhadas e descritivas.

Em trecho de uma edição de 1861, na seção Agricultura, é possível ler uma descrição minuciosa das condições de trabalho dos coolies no transporte de chá depois de já negociado pelo mercador, relatando todo o processo e o modo como era tratada a mercadoria ainda na China:

Cada ano, por ocasião de fazer as competentes compras, os mercadores de chá vão às pequenas cidades dos países produtores; compram os produtos obtidos pelos rendeiros ou sacerdotes cultivadores, porque os templos chineses são muitas vezes os centros do comércio de explorações agrícolas. A máxima parte das herdades são de medíocre extensão para produzir um lote, ou, empregando a locução chinesa, um chop, representando 600 caixas de cada sorte. É pois necessário que o mercador se dirija a um certo número de produtores. Realizadas as compras, tratam de esvaziar as caixas e combinar as sortes diversas, a fim de obter certas qualidades distintas de chá, reunindo os produtos que oferecem entre si maiores analogias. Muitas vezes o mercador alterava os produtos com o fim, às vezes, de ajuntar às folhas dessecadas substâncias colorantes ou cristalinas. Para isso dispõe o mercador de uma oficina completa; ele é, pois, ao mesmo tempo, debaixo de certo ponto de vista, negociante e preparador de chá.

Cada chop formado desta mistura recebe um nome, designando a qualidade e por consequência o valor comparativo do chá que contém. As caixas são então metidas em coolies e transportadoras assim às costas de homens, através de vales até os rios, que comunicam com as cidades onde os espera o comércio europeu. Cada coolie só pode levar uma caixa quando a qualidade é superior. Essa caixa acha ponto de apoio nos ombros, com o auxílio de duas camas de bambu que tornam o transporte fácil. Em caso nenhum essa caixa vai ao chão e quando há necessidade de parar nas hospedarias da estrada, fica ela suspensa pelo coolie ao longo de uma parede ainda com a ajuda dos bambus que servem para fazer carregar19.

Na mesma seção Agricultura, no dia seguinte, o Diario traz um verdadeiro tratado sobre os cuidados com a higiene na preparação do chá, tecendo elogios à forma chinesa de fazê-lo: “Como exemplo da feliz influência alimentar do chá[,] é ainda a China que se oferece na primeira linha, da mesma maneira que nos ensina os melhores métodos de preparação e cultura”20.

F. A. de Varnaghen, enviado aos países vizinhos ao Brasil, a fim de avaliar os proventos da emigração chinesa, escreve, em carta publicada no Diario do Rio de Janeiro, ao Ministro das obras públicas, recomendações, reconhecendo que o emprego do trabalho chinês é efetivamente uma boa opção, mormente em vista da falta da mão de obra que acometia certos locais:

Pouco a pouco (...) me abalava a lembrança de que em Lima escasseariam demasiado os criados (...) e ao entrar na ilha de Cuba, em vários engenhos, e ao ver tantos [chins] trabalhando ativamente não só no campo, como ainda melhor na casa das caldeiras, etc., tinha momentos de chegar a desejar, à custa de quaisquer sacrifícios, ver as cidades e os engenhos do Brasil povoados de tais entes de raça malaio-mongólica21.

Já em 1868, na seção Exterior, o correspondente do Porto, em Portugal, dava conta de que

a questão da emigração dos coolies, pela colônia de Macau, não oferece já aos mandarins a antiga repugnância, em face dos regulamentos ultimamente adotados, e que regem a saída daquela gente do seu país para procurar trabalho no estrangeiro, por meio de contratos de locação22

e prossegue, informando que medidas já são tomadas em caso de coolies enganados com falsas promessas, pois “os emigrados iludidos pelos especuladores são restituídos aos seus lares pelo superintendente da emigração dos colonos”23.

Em 1869, em artigo chamado “Trabalhadores para a lavoura”, na seção Colaboração, louva-se o trabalho chim como única salvação possível para o problema da falta de mão de obra, antecipando, inclusive, que os filhos dos chineses consolidados no Brasil seriam de muito proveito futuramente para o plantio de algodão. O correspondente do Jornal do Comércio em Nova Iorque defende a mão de obra chim, mais barata que a usual, argumentando que “na Califórnia, o europeu americano ganhava de quatro a cinco dollars em ouro por dia, pelo mesmo trabalho executado pelo chim, com igual perfeição, por um a dois dollars”24. Mais uma vez destacamos a importância da influência estrangeira nesses trâmites emigratórios. O papel dos correspondentes foi de grande relevo para a formação das opiniões internas, que, como podemos observar, começa a ser ainda mais favorável.

Na década de 1870, sobretudo do meio para o fim, é reforçada a postura positiva do jornal em relação à adoção do trabalho chinês na lavoura. A pressão para a abolição da escravatura aumentava e, na mesma medida, aumentava a pressa em substituir os escravos negros nas plantações.

O subtítulo do Diario do Rio de Janeiro na década de 1870 – “Folha política, literária e comercial” – nega, então, que essa folha seja isenta de política. Das três décadas em análise, esta é, indubitavelmente, aquela em que o jornal se debruça mais sobre os aspectos políticos. O periódico passa a ter inclusive, uma seção dedicada a Câmara dos Deputados, com transcrição de discursos. “Literária e Comercial” justifica a prevalência dos assuntos comerciais e de produção nas páginas do jornal, cuja preocupação com a questão chinesa era marcadamente voltada para esses aspectos, sobretudo em relação aos processos de comercialização e produção do chá.

Em 1870, na seção de Publicações a pedido, um leitor discorre longamente sobre a necessidade de empregar mão de obra chinesa no Brasil, apesar de seu descontentamento a respeito do assunto, chamando os coolies de “classe mais inferior da China” e, ao contrário do que defendem os correspondentes nos países servidos pelos colonos chineses, afirma que eles “para nada prestaram nos países onde os especuladores os têm trazido”25. Esse tipo de colocação apenas reforça a ideia de que não havia argumentos racionais que se sustentassem contra a imigração, mas argumentos baseados no racismo e na xenofobia.

Em artigo do mesmo mês de janeiro do ano de 1870, extraído do The Brazil and River Plate Mail publicado na seção Imprensa Europeia do Diario do Rio de Janeiro, lamenta-se a postura do Ministro da Agricultura, o Visconde de Cavalcanti, que, dias antes, declarou-se contrário à emigração chinesa:

Lastimamos ter sabido que (...) o ministro da agricultura do Império do Brasil declarou-se em oposição à emigração, se esta não fosse espontânea, considerando que as somas de dinheiro despendidas, todas as vezes que foi preciso para a promover tinham sido gastas inutilmente. (...)